Este post também está disponível em:

![]()

![]()

Jacques-Alain Miller

Introduction

La question du vingtième siècle a été celle du réel dans la mesure même où le discours de la science, singulièrement, s’est emparé du langage, qu’il l’a ravi à la rhétorique, et qu’il a entrepris de mesurer le langage, non pas au vrai, mais au réel*.

Ce qui l’annonce, dès le début du siècle, et comme surgeon de l’entreprise de Frege, c’est la fameuse théorie des descriptions définies de Bertrand Russell (1905) concernant le nom propre et évaluant dans quelle mesure le nom propre serait faire nom à ce qui est vraiment, c’est-à-dire à ce qui est réel.

La réflexion philosophique qui procède de cette tradition a comme cœur la théorie de la référence. Dans quelle mesure le langage peut-il ou non toucher au réel ? Comment se nouent le langage et le réel ? – alors que le langage est puissance de semblant – alors que le langage a le pouvoir de faire exsister des fictions. D’où l’idée qu’il se pourrait qu’au regard du réel le langage soit malade, malade de la rhétorique dont il est gros, et qu’il faudrait le guérir par une thérapeutique appropriée, pour qu’il soit vraiment conforme au réel.

C’est toute l’ambition de Wittgenstein et de ses héritiers que de réaliser une thérapeutique du langage, jusqu’à considérer la philosophie elle-même comme une maladie qui témoigne de l’infection que véhicule le langage comme puissance des fictions. Non pas résoudre les questions philosophiques, mais montrer qu’elles ne se posent pas si on se guérit du langage, si on le met au pas du réel.

C’est ce qui conduit Lacan à passer du Nom-du-Père au Père-du-Nom. Ce n’est pas vaine rhétorique. La nomination – donner des noms aux choses, qui est le biais même par lequel Frege et Russell ont entrepris leur questionnement du langage commun – n’est pas la communication, n’est pas la parlotte. La nomination, c’est la question de savoir comment la parlotte peut se nouer à quelque chose de réel.

Dans notre vocabulaire à nous, c’est la fonction du père qui permet de donner un nom aux choses, c’est- à-dire de passer du symbolique au réel. Ce Nom-du-Père – Lacan l’a dit une fois et Éric Laurent l’a fait passer dans notre usage courant –, on peut s’en passer à condition de s’en servir. S’en passer veut dire que le Nom-du-Père, dérivé du concept de l’œdipe, ce n’est pas du réel.

Le Nom-du-Père est un semblant relatif, en effet, qui se fait prendre pour du réel. Le Nom-du-Père n’est pas de l’ordre de ce qui ne cesse pas de s’écrire. C’est pourquoi Lacan a promu, à la place du Nom-du-Père, le symptôme comme ce qui, dans la dimension propre de la psychanalyse, ne cesse pas de s’écrire, c’est-à-dire comme l’équivalent d’un savoir dans le réel. Quand il y a Nom-du-Père, c’est en tant qu’une espèce de symptôme, rien de plus.

Est-ce une loi, le symptôme ?

Si c’est une loi, c’est une loi particulière à un sujet. Et on peut se demander à quelle condition il est pensable qu’il y ait du symptôme pour un sujet.

Si c’est du réel, c’est un réel très particulier, puisque ce serait du réel pour Un, donc pas pour l’Autre. C’est du réel qui ne peut s’aborder que un par un. C’est de beaucoup de conséquences de le constater. Cela met en question ce qu’il en est du réel pour l’espèce humaine.

S’il y a du symptôme pour chacun de ceux qui parlent, cela veut dire qu’au niveau de l’espèce il y a un savoir qui n’est pas inscrit dans le réel. Au niveau de l’espèce qui parle, il n’est pas inscrit dans le réel un savoir qui concerne la sexualité. Il n’y a pas à ce niveau-là ce qu’on appelle « instinct », qui dirige, de façon invariable et typique pour une espèce, vers le partenaire.

Le désir ne peut pas du tout en tenir lieu, parce que le désir est une question. C’est la perplexité sur la question. La pulsion n’en tient pas davantage lieu, parce qu’elle ne donne aucune assurance quant à cet Autre au niveau du sexuel.

Autrement dit, dans ce qui l’anime d’une compétition, d’une référence avec la science, l’existence du symptôme oblige à modifier le concept que nous avons du savoir dans le réel. S’il y a symptôme, alors il n’y a pas savoir dans le réel concernant la sexualité. S’il y a symptôme comme ce qui ne cesse pas de s’écrire pour un sujet, alors, corrélativement, il y a un savoir qui ne cesse pas de ne pas s’écrire, un savoir spécial. Ce n’est pas le savoir dans le réel en tant qu’il ne cesse pas de s’écrire. S’il y a symptôme, c’est qu’il doit y avoir, pour l’espèce humaine, un savoir qui ne cesse pas de ne pas s’écrire. C’est là la démonstration que Lacan essaie de faire sourdre de l’expérience analytique. S’il y a symptôme, alors il n’y a pas rapport sexuel, il y a non-rapport sexuel, il y a une absence de savoir dans le réel concernant la sexualité.

Il est très difficile de démontrer une absence de savoir dans le réel. Qu’est-ce qui nous met, dans l’expérience analytique, devant cette absence de savoir dans le réel ?

Ce dont nous avons l’expérience par la psychanalyse, dans chaque cas qui s’expose dans l’expérience analytique – Lacan nous en fait apercevoir la valeur, et il fallait qu’il le formule pour que cela devienne une évidence –, c’est de la fonction déterminante, dans chaque cas, d’une rencontre, d’un aléa, d’un certain hasard, d’un certain « ce n’était pas écrit ».

Cela s’expose, se met en évidence avec une pureté spéciale dans le récit que peut faire un sujet de la genèse de son homosexualité, ou la mauvaise rencontre, qui est une instance en quelque sorte qui éclate à laquelle le sujet attribue ensuite volontiers son orientation sexuelle, mais aussi bien la rencontre de certains mots qui vont décider pour un sujet d’investissements fondamentaux qui conditionneront ensuite le mode sous lequel il se rapportera à la sexualité. Et puis, toujours, dans tous les cas, la jouissance sexuelle se présente sous les espèces, on le sait, du traumatisme, c’est-à-dire comme non préparée par un savoir, comme non harmonique à ce qui était déjà là.

Autrement dit, la constance propre que nous pouvons repérer dans l’expérience analytique est précisément la contingence. Ce que nous repérons comme une constance, c’est cette variabilité même. Et la variabilité veut dire quelque chose. Elle veut dire qu’il n’y a pas un savoir pré-inscrit dans le réel. Cette contingence décide du mode de jouissance du sujet. C’est en cela qu’elle met en évidence l’absence de savoir dans le réel quand il s’agit de la sexualité et de la jouissance. Elle met en évidence un certain « ce n’est pas écrit ». Cela se rencontre. Dès lors, ce qui fait fonction de réel de référence n’est pas un « ne cesse pas de s’écrire », c’est un « ne cesse pas de ne pas s’écrire », c’est-à-dire exactement le rapport sexuel comme impossible.

Lacan s’est posé la question, sur un mode que j’oserai dire torturé, de savoir dans quelle mesure c’était démontrable. Le réel dont il s’agit là est d’une espèce tout à fait différente du réel de la science. Comment démontrer une absence de savoir ?

Il reste volontiers un peu en retrait de ce terme de démonstration. C’est pourquoi il peut dire : « L’expérience analytique atteste un réel, témoigne d’un réel. » C’est comme si, dans notre champ, la contingence, régulière, que nous rencontrons dans tous les cas, attestait de l’impossible. C’est en quelque sorte une démonstration de l’impossible par la contingence.

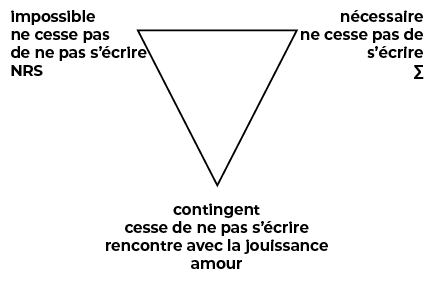

J’écrirai ce triangle. L’impossible, le « ne cesse pas de ne pas s’écrire », qui est le propre du non-rapport sexuel que j’abrège NRS. Le nécessaire pour chacun est le « ne cesse pas de s’écrire » du symptôme. Et si nous constatons le fait du symptôme, il nous renvoie dans chaque cas à ce NRS. Le contingent du « cesse de ne pas s’écrire » fait en quelque sorte preuve et apparaît sous ces deux espèces essentielles : la rencontre avec la jouissance et la rencontre avec l’Autre, que nous pouvons abréger sous le terme d’amour.

L’amour veut dire que le rapport à l’Autre ne s’établit par aucun instinct dans ce contexte. Il n’est pas direct, mais toujours médié par le symptôme. C’est pourquoi Lacan pouvait définir l’amour par la rencontre, chez le partenaire, des symptômes, des affects, de tout ce qui marque chez lui et chacun la trace de son exil du rapport sexuel.

L’amour veut dire que le rapport à l’Autre ne s’établit par aucun instinct dans ce contexte. Il n’est pas direct, mais toujours médié par le symptôme. C’est pourquoi Lacan pouvait définir l’amour par la rencontre, chez le partenaire, des symptômes, des affects, de tout ce qui marque chez lui et chacun la trace de son exil du rapport sexuel.

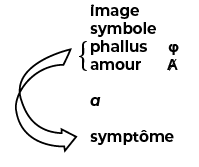

Il apparaît que le partenaire fondamental du sujet n’est dans aucun cas l’Autre. Ce n’est pas l’Autre personne, ce n’est pas l’Autre comme lieu de la vérité. Le partenaire du sujet est au contraire, comme cela a toujours été aperçu dans la psychanalyse, quelque chose de lui-même : son image – c’est la théorie du narcissisme, reprise par Lacan dans « Le stade du miroir » – ; son objet petit a, son plus-de-jouir ; et foncièrement sans doute, le symptôme.

Voilà esquissée la théorie du partenaire.

Un complément à la théorie du sujet

Il y a très longtemps, lorsque j’étais philosophe, j’avais extrait de l’enseignement de Lacan ce que j’appelai la théorie du sujet. En rassemblant un certain nombre de considérations sous le chef de « théorie du sujet », j’avais répondu à une invitation de Lacan lui-même, qui avait, à plusieurs reprises, référé le sujet de l’inconscient freudien au cogito cartésien, qu’il avait réécrit, modifié, varié. Cette théorie du sujet était faite pour permettre à cet enseignement de Lacan de communiquer avec les philosophies, en particulier avec la philosophie cartésienne, les philosophies post-cartésiennes, spécialement la philosophie critique de Kant, de Fichte, et la philosophie phénoménologique de Husserl.

Cette perspective, cette tentative, certes datée, n’appelle de ma part aucun reniement, mais un complément. Ce complément à la théorie du sujet, c’est la théorie du partenaire.

Le partenaire-Dieu, biface

Le cogito cartésien « Je pense, donc je suis » a d’ailleurs lui-même un partenaire. Il n’est pas du tout solipsiste. Il a un partenaire au jeu de la vérité. Sans doute ne peut-on pas jouer au jeu de la vérité sans un partenaire.

Quel est ce partenaire ?

C’est d’abord, très simplement, ses propres pensées. Son premier partenaire est son propre « je pense ». Mais dire que c’est son « je pense » serait déjà trop dire, parce qu’il ne peut isoler son « je pense » parmi ses pensées que s’il cesse de se confondre avec ses pensées, s’il cesse de les penser purement et simplement ces pensées qu’il a.

Quand cesse-t-il de se confondre avec les pensées qu’il a ? Quand il s’interroge à propos de ses pensées.

Quand il s’interroge sur ses pensées, évidemment, il s’en distingue. Il s’interroge – quelle idée ! – sur le point de savoir si elles sont vraies, et sur le point de savoir comment savoir si elles sont vraies ou pas. Cela suffit à introduire le ver dans le fruit, le fruit de ses pensées. La question de la vérité introduit le ver – question de la vérité qui n’est pas distincte, chez Descartes, de la question de la référence, puisqu’il s’agit de savoir si la pensée touche ou non au réel, à le traduire dans nos termes à nous.

Aussitôt, la question de la vérité fait surgir l’instance du mensonge sous les espèces d’un Autre qui trompe. Voilà le partenaire qui surgit alors pour Descartes. Un autre imaginaire, sans doute, fictif, l’Autre qui trompe, qui lui met ces idées-là dans la tête. C’est avec cet Autre-là qu’il joue sa partie.

Les Méditations de Descartes, c’est la partie jouée avec l’Autre qui trompe, l’Autre dont les pensées de Descartes ne seraient que les productions illusoires qu’il émet afin de l’égarer.

Cette partie jouée avec l’Autre trompeur paraît d’abord perdante, nécessairement perdante, puisque le sujet concède à cet Autre la toute-puissance – « tu peux tout faire » –, et donc la puissance de le tromper dans toutes ses pensées, même celles qui lui paraissent les plus sûres. La partie est inégale, radicalement inégale. L’Autre trompeur d’emblée le détrousse, ramasse toute la mise, qui sont ses propres pensées que le sujet cartésien met en jeu : qu’est-ce qu’elles valent ? Et l’Autre qu’il a imaginé nettoie la table. Toutes peuvent être trompeuses, toutes peuvent ne rien valoir. Aucune ne porte en elle-même la marque de la vérité. Il ne lui reste rien. « Tout est perdu, for l’honneur », a ajouté un roi de France.

Ce qui fait l’enchantement du conte cartésien, c’est que le sujet trouve le ressort de son triomphe dans cette déroute radicale elle-même. Dans ce renoncement à tout avoir, dans cette pauvreté radicale, dépouillée de tout par l’Autre qui peut tout, précisément là il trouve son être. Il le trouve dans un pur « je pense » sectionné de tout complément d’objet, un « je pense » exactement absolu, au sens propre, au sens étymologique, c’est-à-dire un « je pense » sectionné, coupé.

C’est comme par miracle le point où la pensée et le réel coïncident. Une fois sauvé de l’Autre-qui-peut-tout ce petit rien qui lui reste comme un résidu, tout est gagné. Un nouvel empire est gagné, puisque de fil en aiguille le sujet cogital récupère son authentique partenaire, c’est-à-dire l’Autre qui ne trompe pas, et donc évacue la fiction de l’Autre qui trompe.

C’est tout à fait autre chose de continuer la partie avec un Autre qui ne trompe pas. Tout-puissant sans doute, mais vérace, car la toute-puissance – c’est l’axiome de Descartes – s’amoindrirait par le mensonge. Le mensonge témoignerait toujours d’un moindre être. Tout-puissant, donc fiable. Un partenaire fiable, même s’il est tout-puissant, il est impuissant, il vous fout la paix. C’est ce que Descartes conquiert dans ses Méditations, un Autre qui lui fout une paix royale.

L’avantage du Dieu de Descartes – nous continuons de vivre sur les intérêts de ce qu’il a gagné alors –, c’est qu’on n’a pas à s’en inquiéter. Il ne va pas vous prendre en traître, vous jouer des tours. Il ne va pas vous faire des niches, des surprises. Il ne va pas réclamer des sacrifices. Ce qui est merveilleux, c’est que cet Autre tout-puissant se tient bien tranquille. Il est tout à ce qu’il a posé une fois pour toutes. On peut lui faire confiance, s’occuper des choses sérieuses, il ne va pas vous déranger. Cette chose sérieuse consiste, comme dit Descartes, à se rendre maître et possesseur de la nature. L’Autre là-bas n’a rien à dire là-dessus. D’ailleurs, il n’a rien à dire sur rien. Tout-puissant ! Tout-puissant, au point de ne pas pouvoir mentir. C’est le tour extraordinaire de Descartes. L’Autre est si puissant, il peut tellement tout, qu’il ne peut pas mentir. Cela l’amoindrirait. Ce n’est pas digne de lui. Ce n’est pas conforme à sa définition logique. C’est le silence divin. Ce silence, c’est divin I C’est d’ailleurs ce qui nous permet à part cela de déconner tranquillement parce qu’on attend qu’il vienne ici nous sonner les cloches.

C’est à Descartes que l’on doit le Dieu des philosophes. C’est lui qui l’a mis au monde. Il a été aidé par la théologie qui a fait beaucoup pour museler Dieu, mais cela s’est vraiment accompli avec Descartes. Le Dieu pour la science. Le Dieu déduit, logiquement déduit.

Ce Dieu là, ce partenaire-Dieu, n’a rien à voir avec le Dieu du texte, le Dieu scruté dans le signifiant biblique. Rien à voir, sinon le créationnisme, mais que je laisse de côté. Le Dieu du texte biblique est un Dieu tourmenté, un Dieu menteur et tourmenteur, capricieux et furibard, irrité, et qui joue des tours pas possibles à l’humanité, comme d’inventer de lui déléguer son fils pour savoir ce qu’on va en faire, et comment lui-même tiendra le coup. Pascal ou Kierkegaard, eux, avaient rapport avec le Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob, et c’était une tout autre affaire. Avoir ce partenaire-là pour jouer sa partie n’introduit pas du tout à la quiétude, mais plutôt à la crainte et au tremblement.

La différence entre ces deux Dieux partenaires, c’est que celui-ci a du désir et que le Dieu de la science n’en a pas.

Le chapitre 1 de la théorie du partenaire concerne ainsi le partenaire-Dieu, qui est biface.

Le partenaire-psychanalyste désir

Le chapitre 2 pourrait être la psychanalyse dans la mesure où le sujet va y chercher et, on espère, y trouve un partenaire nouveau qui est le psychanalyste.

Le partenaire-psychanalyste ressemble-t-il au partenaire-Dieu science ou au partenaire-Dieu désir ? Il y a les deux.

Par une face, il y a l’analyste-science. On cherche l’analyste patenté, fiable à long terme, pas capricieux, invariable, au moins pas trop remuant. Lacan allait jusqu’à imager ce partenariat en comparant l’analyste au mort dans la partie de bridge, et invitait donc l’analyste à tenir une position cadavérisée, à réduire sa présence à une fonction du jeu, et à tendre à se confondre avec le sujet supposé savoir.

Mais, par une autre face, il y a l’analyste-désir. Même si son silence est divin, sa fonction comporte qu’il parle au moins de temps à autre. Ce que l’on appelle interpréter. Ce qui conduit le sujet à, lui, interpréter les dits de l’analyste. Dès lors que l’analyste parle et qu’on l’interprète, cela met son désir en jeu. Et on n’a pas reculé à faire du désir de l’analyste une fonction de la partie qui se joue dans l’analyse.

Si l’on se pose la question de savoir si l’analyste tient du partenaire-Dieu science ou du partenaire- Dieu désir, on est bien forcé de dire qu’il tient des deux.

Qu’est-ce qui oblige à le mesurer au partenaire divin ? Il est plus raisonnable sans doute de le mesurer au partenaire dans la vie, au partenaire vital.

C’est un fait d’observation courante que l’on a recours au partenaire-analyste lorsqu’on a quelque difficulté avec son partenaire dans la vie. Cela se découvre dans la psychanalyse, parfois dès le début et parfois au cours de l’analyse.

On se plaint de son partenaire vital au partenaire-analyste sous des formes diverses. Cela occupe phénoménologiquement une part considérable du temps des séances. On vient bien souvent trouver le partenaire-analyste pour se demander ce qu’on fait avec son partenaire vital, comment on a pu songer à s’apparier à cette plaie.

On a donc bien souvent recours au partenaire-analyste pour supporter le partenaire vital, par exemple pour le déchiffrer, quand on n’arrive pas à comprendre ce qu’il dit, les signaux qu’il émet, les messages ambigus, équivoques, peut-être malveillants, qui vous sont destinés, comme s’il parlait par énigmes. On vient traiter la question du désir du partenaire auprès du partenaire-analyste. Souvent aussi parce qu’on est blessé par ce que dit le partenaire vital.

En règle générale, une femme n’arrive pas à encaisser ce que dit son homme. Aussi bien, elle n’arrive pas à encaisser ce que dit sa mère. Cela peut s’étendre, et toute règle est susceptible d’exception.

Du côté homme, bien souvent, le problème est de ne pas arriver à choisir son partenaire, de ne pas arriver à être sûr de quel est le bon, si on en a plusieurs, ou que c’est le bon, lorsqu’on en a un.

Lorsqu’on n’en a pas, lorsqu’on pense qu’on n’a pas de partenaire, on se demande pourquoi. Qu’est-ce qui fait obstacle à en avoir un ?

Dans tous les cas, avoir recours à l’analyse, c’est introduire un partenaire supplémentaire dans la partie qui se joue pour le sujet avec un partenaire éventuellement imaginaire.

La clinique, c’est le partenaire

On peut tout de suite aller à dire que ce qu’on appelle la clinique, c’est le partenaire. Dans l’analyse, le partenaire c’est le réel comme impossible à supporter.

Parfois, le vrai partenaire, ce sont les pensées, comme pour Descartes au début. Il se peut que le sujet n’arrive pas à supporter les pensées qui lui viennent et que ce soient elles qui le persécutent. Il joue sa partie avec ses pensées. Comment arriver à ne pas les penser, donc à penser à autre chose ? Puis, il se trouve éventuellement rattrapé par ses pensées. Il s’efforce d’annuler son propre « je pense », par exemple, de l’intoxiquer, de l’anesthésier. Il ruse avec ses pensées. C’est là que se joue sa partie. C’est là aussi, dans une certaine forme clinique, que l’idée de suicide peut lui venir, le suicide étant une façon radicale de divorcer de ses pensées.

Parfois le partenaire essentiel, c’est le corps, le corps qui n’en fait qu’à sa tête. C’est ce que l’on rencontre aussi bien dans l’hystérie de conversion, moins fréquente tout de même de nos jours, moins populaire, ou dans la clinique psychosomatique.

Avoir recours à l’analyse, c’est finalement toujours substituer un couple à un autre, ou au moins superposer un couple à un autre.

D’ailleurs, le conjoint, quand il y en a un, ne prend pas toujours cela très bien. Il s’oppose, il tolère, éventuellement il entre à son tour en analyse. Comme je l’ai déjà mentionné, le conjoint n’est pas toujours la personne à qui vous unissent les liens du mariage, ni non plus la personne avec qui vous partagez le lit, le concubin.

Ce qu’on a appelé l’hystérie féminine, c’est lorsque le partenaire conjoint est le père. On en a fait une catégorie clinique à part. Bien entendu, le partenaire conjoint peut être aussi bien la mère.

Qu’est-ce qu’on a appelé l’obsessionnel ? On a appelé obsessionnel le sujet dont le partenaire est la pensée. On parle, dans le cas de l’homme aux rats, de la dame de ses pensées. C’est bien plutôt ses pensées sur la dame. C’est avec sa pensée, exactement, qu’il jouit.

On appelle paranoïaque celui dont le partenaire, c’est ce que disent les autres et qui le visent en mauvaise part.

Le partenaire a bien des visages. Pour le dire d’un mot qui aurait l’air savant, le partenaire est multifigural. Beaucoup de variétés, de diversités, mais cherchez toujours le partenaire. Ne pas s’hypnotiser sur la position du sujet, sinon poser la question : avec qui joue-t-il sa partie ?

Dans la psychanalyse, le partenaire est une instance avec laquelle le sujet est lié de façon essentielle, une instance qui lui fait problème, c’est-à-dire qui fait énigme à l’occasion.

Les versions lacaniennes du partenaire subjectif

À quoi peut-on isoler le partenaire pris en ce sens ?

Premièrement, le sujet n’arrive pas à le supporter, c’est-à-dire exactement n’arrive pas à l’homéostasier, à le réduire dans l’homéostase qu’il maintient. C’est ce qui est apparu dans la psychanalyse, au départ, comme le traumatisme.

Deuxièmement, le sujet en jouit répétitivement, comme dans l’analyse. Dans la règle, cela se met en évidence. C’est dire que le partenaire a statut de symptôme. Le partenaire-symptôme est sans doute la formule la plus générale pour recouvrir le partenaire multifigural.

On pourrait inscrire là un petit retour sur Lacan, qui s’est en effet posé d’emblée la question de savoir qui est le partenaire fondamental du sujet.

La réponse première qu’il a donnée à partir de 1953, c’est « un autre sujet ». C’est une conception dialectique de la psychanalyse. C’était l’introduction de Hegel dans la psychanalyse. Dans cette notion, il y a symptôme quand l’Autre sujet qui est votre partenaire fondamental ne reconnaît pas votre désir. D’où retour à l’analyste comme le sujet capable de reconnaître les désirs qui n’ont pas été reconnus comme il fallait en leur temps par le partenaire-sujet.

Cette introduction sensationnelle de Hegel dans la psychanalyse, très saugrenue, a été présentée par Lacan comme un retour à Freud.

Était-ce un simple habillage ? Était-ce un simple travestissement ? On ne peut pas dire cela. D’abord parce que Lacan est allé aux textes de Freud. Il a produit une renaissance de la lecture de Freud, voire une première naissance, puisqu’ils n’avaient jamais jusqu’alors été travaillés de cette façon. Mais au-delà, il y avait une nécessité profonde à ce que cette introduction de Hegel dans la psychanalyse se traduise comme un retour à Freud.

Et pourquoi ? La dialectique implique que l’Autre sujet, symétriquement, se fonde lui aussi dans le rapport intersubjectif. Si l’on reconnaissait le patient comme un sujet ayant à se réaliser dans l’opération analytique, son interlocuteur, son partenaire devait être aussi un sujet se réalisant dans la même opération. D’où la nécessité logique de mettre en valeur le sujet Freud, celui qui a fondé la psychanalyse dans l’opération analytique elle-même. Il y avait ainsi une nécessité à ce que cette introduction de Hegel se présente comme un retour au sujet Freud, celui qui a inventé la psychanalyse par la médiation dialectique de ses patients. En dérivation, cela tendait à valoir pour Lacan lui-même en tant que réinventant la psychanalyse sur les pas de Freud.

Dans cette visée initiale, la partie du sujet était conçue comme se jouant toujours avec un autre sujet, voire des autres sujets, selon le moment de son histoire, comme ne voulant pas le reconnaître lui-même comme sujet. Là, l’analyste était à se substituer à l’Autre sujet historique réticent.

Certes, de ce point de départ, Lacan est parti. Il n’y a pas stationné. Mais la problématique du partenaire, elle, demeure comme un fil de toute sa recherche. Elle comporte – c’est ce qui fait le défaut d’une théorie du sujet – que le sujet est incomplet en tant que tel, qu’il nécessite un partenaire. Le tout est de savoir à quel niveau il le nécessite.

Le premier partenaire que Lacan avait inventé, en effet sur la voie de Freud et de son « Introduction au narcissisme », était le partenaire-image. Ce que raconte « Le stade du miroir », c’est que le partenaire essentiel du sujet est son image. Ce, en raison d’une incomplétude organique de naissance dite de prématuration. C’est même exactement le partenaire narcissique.

C’est de là que Lacan a inventé ce partenaire fascinant, parce que non spéculaire, ce partenaire abstrait et essentiel, dont on trouve pourtant la place dans la méditation philosophique : le partenaire symbolique.

Nous avons appris à situer le sujet face à ce double partenaire, le bon et le mauvais, le partenaire du sens et le partenaire du désir. C’est là que nous avons fait nos classes.

La série des partenaires

Je poursuis ma déclinaison des versions lacaniennes du partenaire subjectif.

Le premier de ces partenaires est le partenaire-image et le second, le partenaire-symbole. Une série s’amorce ainsi, dont les termes peuvent être énumérés. Il n’est pas inutile de s’interroger, avant cette énumération, sur le terme de la série. Quel est-il ? Il vaut la peine de le situer d’emblée. Le terme de la série des partenaires est le partenaire-symptôme.

Jouer sa partie

Jouer sa partie

Qu’est-ce qu’un partenaire ? Au plus simple, c’est celui avec qui l’on joue sa partie.

On peut se référer à l’étymologie avec ce qu’elle comporte d’aléatoire ou de contingent – le contingent étant la marque même du signifiant, lié au signifiant.

Notre mot de partenaire procède de partner, mot anglais importé dans la langue française dans la seconde moitié du dix-huitième siècle – ce siècle si français dans le monde, puisque c’est l’époque où la globalisation était celle de la langue française. C’est déjà pour nous du passé reculé, puisque la nouvelle langue globale procède de l’anglais.

Certes, ce n’est plus l’anglais des Anglais, et même à peine l’anglais des Américains. C’est un anglais qui est une lingua franca, une sorte d’argot anglais universel.

Ce terme anglais de partner est lui-même emprunté à l’ancien français, curieusement à ce terme de parçonier qui signifiait « associé ». Nous pourrions faire du partenaire la traduction du mot d’associé. Le partenaire est aussi bien l’associé avec qui l’on danse que celui avec qui l’on exerce une profession, une discipline, ou avec qui l’on s’exerce à un sport. C’est aussi celui avec qui l’on converse et également celui avec qui l’on baise. On a partie liée avec le partenaire dans « une partie ».

Le mot de partie mériterait lui-même que l’on s’y arrête, qu’on relève ses paradoxes, qui vont jusqu’à ceux de l’objet partiel, comme on dit en psychanalyse, et d’où Lacan a forgé son objet petit a. Le mot de partie désigne l’élément du tout. C’est ce que formule d’emblée le dictionnaire Robert. Il se découvre, dans la suite des définitions, des traductions sémantiques que propose, de façon toujours ambiguë, équivoque, le dictionnaire, que le mot de partie désigne aussi bien le tout lui-même, en tant qu’il comporte des parties prenantes à ce tout. C’est par là que le mot de partie est lié au jeu. Il désigne aussi bien la convention initiale des joueurs – c’est un usage de la langue classique – que la durée même du jeu, « à l’issue de laquelle sont désignés gagnants et perdants », dit le Robert.

Si j’esquisse une théorie du partenaire, c’est pour autant que le sujet lacanien, celui auquel nous nous rapportons, celui auquel nous avons affaire dans la psychanalyse, est essentiellement engagé dans une partie. Il a de façon essentielle, non pas contingente, mais nécessaire, de structure, un partenaire. Le sujet lacanien est impensable sans un partenaire.

Dire cela, c’est rendre compte de ce qu’a d’essentiel pour le sujet ce qu’on appelle, depuis Lacan, l’expérience analytique – qui n’est rien d’autre qu’une partie, une partie qui se joue avec un partenaire. La question est de savoir comment comprendre ce que peut avoir d’essentiel pour un sujet la partie de psychanalyse, au sens où l’on dit « la partie de cartes ». Comment rendre compte de cette valeur que peut prendre la partie de psychanalyse pour un sujet, sinon en posant qu’il existe fondamentalement, et en dehors même de cet engagement, qui peut se faire ou ne pas se faire, une partie psychique qui est inconsciente?

Le sujet comme tel est toujours engagé, qu’il le sache ou pas, dans une partie. Cela suppose que, déjà, existe la psychanalyse, et que, à partir de ce fait, on essaie d’en imaginer les fondements, ce qui conduit à l’hypothèse d’une partie inconsciente.

S’il se joue pour le sujet une partie inconsciente, c’est qu’il est fondamentalement incomplet.

Cette incomplétude du sujet a d’abord été illustrée par Lacan dans le stade du miroir. Pour le dire dans les termes que j’utilise aujourd’hui, le stade du miroir est une partie que le sujet joue avec son image. Si l’on considère cette construction de Lacan sur le fond de l’élaboration psychanalytique, on est conduit à dire que « Le stade du miroir » est la version lacanienne du narcissisme freudien, de ce que Freud a avancé dans son écrit « Introduction au narcissisme ». Le narcissisme freudien semblait propice à fonder une autarcie du sujet. On l’a lu ainsi. Il y a un niveau ou un moment où le sujet n’a besoin de personne, il trouve en lui-même son objet. On a fait du narcissisme freudien l’absence de partie. C’est de là qu’on a soupçonné d’être illusoires les parties que pouvait jouer le sujet au regard du narcissisme. Le stade du miroir inverse cette lecture, puisqu’il introduit l’altérité au sein même de l’identité-à-soi et qu’il définit par là un statut paradoxal de l’image. L’image dont il s’agit dans le stade du miroir est à la fois l’image-de-soi et une image autre.

Cette partie imaginaire du narcissisme, a–a’, Lacan l’a décrite comme une impasse – aussi bien, par exemple, sur le versant hystérique que sur le versant obsessionnel dans la névrose. Le sujet sort de cette partie toujours perdant. Il n’en sort qu’à ses dépens.

De là, Lacan a introduit un autre partenaire que l’image, le partenaire symbolique, dans l’idée que la clinique comme pathologie s’enracine dans les impasses de la partie imaginaire – impasses qui nécessitent l’analyse comme partie symbolique. Cette partie symbolique est supposée, elle, procurer la passe, c’est-à-dire une issue gagnante pour le sujet.

La conversion de l’agalma en palea

Dans la perspective que je prends sur l’élaboration de Lacan à partir des termes que je mets en épingle de la partie et du partenaire, l’analyse devrait être une partie gagnante pour le sujet, le moyen de gagner la partie qu’il perd dans l’imaginaire, et qui fait précisément sa clinique. D’où le paradoxe de la position de l’analyste en tant que partenaire, qui, au sens de Lacan, est supposé jouer la partie symbolique de façon à la perdre. Il ne peut gagner la partie en tant qu’analyste qu’à condition de la perdre et de faire gagner le partenaire-sujet. Et, sans doute, la position de l’analyste comporte une dimension d’abnégation. Ce que Lacan appelle « la formation de l’analyste » s’enracine en ce point-là. C’est apprendre à perdre la partie qu’il joue avec le sujet et que le gain soit le gain du sujet.

Peut-être puis-je évoquer, comme on l’a fait devant moi, une fin d’analyse, dans sa rusticité, sa naïveté, comme dit Lacan, dans sa brutalité, qui met en valeur ce que cela comporte pour le sujet de gain, corrélatif à l’occasion pour l’analyste d’un certain désarroi.

Voilà qu’au bout d’une longue trajectoire analytique, le sujet rêve qu’une chose que l’on ne peut désigner autrement que par le terme de saloperie sort de sa jambe, et d’une couleur noire – la couleur même, disent les associations, qui est celle d’un objet qui figure dans le cabinet de l’analyste. Quelque temps plus tard, voilà le sujet qui énonce, avec crainte et tremblement, qu’« il est un cochon ». De ce fait, il fait tomber sur l’analyste le masque du loup qui s’est en effet repu de ce cochon – lui-même assez actif du point de vue oral – pendant des années. Puis, quelque temps plus tard, ce sujet, jusqu’alors docile, respectueux, admiratif de l’analyste, arrive à lui renvoyer ce trait, cette flèche, qui est déjà la flèche du Parque, celle que l’on envoie en partant : « Vous êtes chiant. » Et c’est la fin. C’est là l’adieu. C’est là le merci : « J’ai mon compte. » Sous ces espèces-là la saloperie noire, le « je suis un cochon » et le « vous êtes chiant. » Cela fait une fin d’analyse tout à fait tenable. Et voilà l’analyse, lieu de la vérité, réduite à son essence de merde. Comment le dire autrement ? Avec pour le sujet le sentiment d’un merveilleux allégement de la recherche de la vérité, qui ne culmine pas dans la vision de l’essence divine. L’élaboration véridique et les sentiments qui l’ont accompagné, tout ça c’est de la merde pour le sujet. C’est une vérité un peu courte, mais cela peut, à mon sens, valablement représenter une fin d’analyse et non pas une interruption.

Dans ces trois temps que j’ai détaillés, on aperçoit une saisissante, une brutale – pour le sujet lui-même – conversion de l’agalma en palea. La formation de l’analyste se situe exactement en ce point d’assumer la conversion de l’agalma en palea, et, au-delà même, de la vouloir, quand bien même le sujet est à ce propos tout à fait encore aveugle, que c’est pour lui même impensable, voire douloureux, quand il y pense.

Le partenaire-symbole

J’ai parlé de l’impasse. Lacan a décrit les structures cliniques comme des impasses, non pas des impasses illusoires, mais des impasses imaginaires au sens où la vérité a structure de fiction. Ce qui voulait dire que ce sont autant de modes de tromperie, autant de modes de mensonge. La passe étant à chercher, toujours, depuis les débuts de son enseignement du côté de ce qui ne tromperait pas. C’est pourquoi il a d’abord cru trouver cette issue du côté du grand Autre, en tant que l’Autre de la bonne foi, celui qui ne trompe pas.

Il a ainsi distingué l’autre image et l’Autre symbole, en posant que l’Autre symbole était par excellence l’Autre qui ne trompe pas. Comme il le formule page 454 des Écrits : « la solution des impasses imaginaires est à chercher du côté de l’Autre, place essentielle à la structure du symbolique, l’Autre garant de la Bonne Foi, nécessairement évoqué par le pacte de la parole. » Je souligne ici le terme de « nécessairement ». Il y avait pour le premier Lacan quelque chose « qui ne cesse pas de s’écrire quand on parle ». C’est la référence à l’Autre qui ne trompe pas.

Qu’est-ce que cela signifie pratiquement dans l’expérience, sinon que, dans les termes mêmes de Lacan (page 458), aux confins de l’analyse, dans la zone qui concerne ce qu’on appelle la fin de l’analyse et qui est aussi bien l’expulsion du sujet hors de son impasse, il s’agit de restituer une chaîne signifiante ? La fin de l’analyse, si l’on oppose le partenaire-image et le partenaire-symbole, est la restitution d’une chaîne signifiante.

À quoi Lacan voyait trois dimensions. Une dimension qui touche au signifié, celle de l’histoire d’une vie vécue comme histoire, et cela suppose donc l’épopée narrée du sujet, la narration continue de son existence – une dimension signifiante, la perception de sa sujétion aux lois du langage – et l’accès à l’intersubjectivité, au je intersubjectif, par où la vérité entre dans le réel. Ces trois dimensions de la chaîne signifiante ultime valent avant tout par l’absence qui éclate, à savoir par l’absence de toute référence au désir et à la jouissance. C’est ce que comporte essentiellement l’idée d’une partie qui est jouée avec le partenaire-symbole. Cette partie et son issue gagnante laissent de côté tout ce qui concerne désir et jouissance.

La phénoménologie de l’expérience analytique va dans cette direction puisqu’on s’y absente de toute jouissance qui serait là assimilable à ce qui s’obtient, d’une façon plus ou moins satisfaisante, avec le partenaire sexuel. La phénoménologie de l’expérience analytique semble mettre en évidence que le partenaire essentiel du sujet, c’est l’Autre du sens. Comme on le dit, enfin on peut parler dans l’expérience analytique. Enfin on peut mettre des mots sur ce dont il s’agit, opportunité que les aléas de l’existence ne faciliteraient pas au sujet. Autrement dit, il semble que l’analyse fonde, par sa méthode, par les moyens qu’elle emploie, un privilège de la sémanticité sur la sexualité, le privilège du sémantique sur le sexuel.

L’opération analytique peut ainsi être définie dans cette perspective comme la substitution à tout partenaire-image du partenaire-symbole. C’est là, si l’on restitue cette dimension, que l’on peut saisir le privilège, retrouvé par Lacan dans un second temps, du phallus freudien comme signifiant.

Tel que je l’introduis, on aperçoit que cela comporte une modification du concept de l’Autre. L’Autre, tel que je l’ai évoqué était l’Autre de la bonne foi, le Dieu des philosophes. Parler du phallus comme signifiant, c’est dégrader cet Autre. C’est dire qu’il y a dans l’Autre quelque chose du désir. D’où Lacan a élaboré le partenaire-symbole comme étant le phallus. C’était arracher le désir à l’imaginaire et l’assigner au partenaire-grand Autre.

Le phallus est un signifiant. Cette novation, qui a fait trembler sur ses bases la pratique analytique, veut dire que l’Autre n’est pas seulement l’Autre du pacte de la parole, mais aussi bien l’Autre du désir.

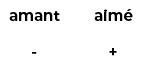

De ce fait, le partenaire-symbole est plus complexe qu’on ne pouvait le penser. Cela a conduit Lacan à une relecture et à une réécriture de la théorie freudienne de la vie amoureuse où le partenaire-symbole apparaît d’un côté comme partenaire-phallus et de l’autre côté comme partenaire-amour, c’est-à-dire pas seulement comme le partenaire de la bonne foi par rapport aux tromperies imaginaires, mais comme un partenaire complexe qui se présente avec une dialectique diversifiée selon les sexes. C’est ce que comporte le texte qu’il m’est arrivé plusieurs fois de commenter de « La signification du phallus ».

Nous pourrions déjà ajouter à notre énumération le partenaire-phallus et le partenaire-amour et leur mettre leurs petits signifiants phi et A barré.

Le partenaire petit a

Ajoutons tout de suite le partenaire majeur que Lacan introduit au sujet : le partenaire-petit a, partenaire essentiel révélé par Lacan à partir de la structure du fantasme. Ce n’est pas l’Autre sujet, ni l’image, ni le phallus, mais un objet prélevé sur le corps du sujet.

Lacan a élaboré à partir de là le partenaire essentiel, qui l’a conduit au partenaire-symptôme, qui est, sous diverses figures, le partenaire-jouissance du sujet.

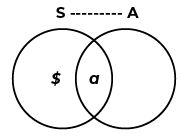

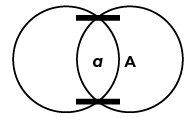

Son texte de « Position de l’inconscient » institue sans doute en face de l’espace du sujet, qui est représenté par un ensemble, le champ de l’Autre. On y retrouve en quelque sorte ce partenariat fondamental du sujet et de l’Autre. Mais ce n’est que pour montrer, dans ce partenariat, que sa racine est l’objet petit a et que le sujet a essentiellement comme partenaire dans l’Autre l’objet petit a. À l’intérieur du champ symbolique, à l’intérieur de la vérité comme fiction, il a affaire, il traite, il s’associe essentiellement dans le fantasme avec l’objet petit a. La substance non seulement de l’image de l’autre, mais bien du grand Autre, est en quelque sorte l’objet petit a

L’enseignement de Lacan n’a fait qu’en dérouler les conséquences à partir de ce mathème, et précisément concernant la sexualité.

Qu’est-ce que la sexualité ? Qu’est-ce que l’Autre sexuel, si le partenaire essentiel du sujet est l’objet petit a, c’est-à-dire quelque chose de sa jouissance ?

Au temps où Lacan nous présentait ce schéma, il pouvait dire que « la sexualité est représentée dans l’inconscient par la pulsion ». Un temps lui était nécessaire avant d’apercevoir que la pulsion ne représente pas la sexualité. Elle ne la représente pas en tant que rapport à l’Autre sexuel. Elle la réduit au contraire au rapport à l’objet petit a.

Il a fallu plusieurs années à Lacan pour admettre les conséquences de cette phrase que je prélève de « Position de l’inconscient » – « la sexualité est représentée dans l’inconscient par la pulsion », en particulier celle-ci : si la sexualité n’est représentée dans l’inconscient que par la pulsion, cela veut dire qu’elle n’est pas représentée. Elle est représentée par autre chose. C’est une représentation non représentative.

Lacan a formulé d’une façon fulgurante la conséquence de cette non-représentation par le non-rapport sexuel. Le non-rapport sexuel veut dire que le partenaire essentiel du sujet est l’objet petit a. C’est quelque chose de sa jouissance à lui, son plus-de-jouir. En cela, son invention de l’objet petit a veut déjà dire qu’il n’y a pas de rapport sexuel.

Le partenaire du sujet n’est pas l’Autre sexuel. Le rapport sexuel n’est pas écrit.

Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela ne veut pas dire que c’est faux, mais que c’est une formule qui n’est pas dans le réel. C’est absent. Cela donne la raison de la contingence. Cela laisse place à la contingence. Cela démontre la nécessité de la contingence dans ce que l’on pourrait appeler « l’histoire sexuelle du sujet », la narration de ses rencontres. Cela explique qu’il n’y ait que rencontre.

Lacan avait déjà découvert il y a très longtemps la contingence lorsqu’il isolait la fonction du signifiant.

Le signifiant, comme la moindre étymologie le montre, emporte avec lui de l’arbitraire. Nulle part la dérivation du sens des mots que nous utilisons n’est écrite comme nécessaire. Ce sont toujours des rencontres. Chaque mot est une rencontre. L’incidence de chaque mot sur le développement érotique du sujet est marquée de cette contingence. C’est ce que l’on a représenté sous les aspects du traumatisme, qui est toujours une rencontre, et toujours une mauvaise surprise. L’histoire vécue comme histoire, c’est l’histoire des mauvaises surprises qu’on a eues. C’est ainsi que Lacan pouvait dire, page 448 des Écrits, bien avant d’arriver au non-rapport sexuel, mais c’est déjà contenu là : « c’est par la marque d’arbitraire propre à la lettre que s’explique l’extraordinaire contingence des accidents qui donnent à l’inconscient sa véritable figure. »

Une analyse ne fait que mettre en valeur, que détacher cette extraordinaire contingence. On appelle « l’inconscient » les conséquences de l’extraordinaire contingence. La contingence est celle-là même que l’instance du signifiant comme tel imprime dans l’inconscient. Cette contingence est donc intrinsèque au rapport au signifiant.

Il a fallu une dizaine d’années à Lacan pour rendre raison de cette contingence par le non-rapport sexuel. S’il y a cette contingence, c’est qu’il y a corrélativement quelque chose qui n’est pas nécessairement inscrit. Le partenaire, en tant que partenaire sexuel, n’est jamais prescrit, c’est-à-dire programmé. L’Autre sexuel n’existe pas, en ce sens, au regard du plus-de-jouir. Cela veut dire que le partenaire vraiment essentiel est le partenaire de jouissance, le plus-de-jouir même.

D’où l’interrogation sur le choix, chez chacun, de son partenaire sexuel. Eh bien ! Le partenaire sexuel ne séduit jamais que par la façon dont lui-même s’accommode du non-rapport sexuel. On ne séduit jamais que par son symptôme.

C’est pourquoi Lacan pouvait dire, dans son Séminaire Encore, que ce qui provoque l’amour, ce qui permet d’habiller le plus-de-jouir d’une personne, c’est « la rencontre, chez le partenaire, des symptômes et des affects de tout ce qui marque chez chacun la trace de son exil du rapport sexuel ».

C’est une nouvelle doctrine de l’amour. L’amour ne passe pas que par le narcissisme. Il passe par l’existence de l’inconscient. Il suppose que le sujet perçoive chez le partenaire le type de savoir qui, chez lui, répond au non-rapport sexuel. Il suppose la perception, chez le partenaire, du symptôme qu’il a élaboré du fait du non-rapport sexuel. C’est bien dans cette perspective que Lacan a pu poser, dans son Séminaire Encore, que le partenaire du sujet n’est pas l’Autre, mais ce qui vient se substituer à lui sous la forme de la cause du désir. C’est là la conception radicale du partenaire, qui fait de la sexualité un habillage du plus-de-jouir.

L’avantage est que cela rend compte, par exemple, de la toxicomanie. La toxicomanie épouse les lignes de la structure. C’est un anti-amour. La toxicomanie se passe du partenaire sexuel et se concentre, se voue au partenaire (a) – sexué du plus-de-jouir. Elle sacrifie l’imaginaire au réel du plus-de-jouir. Par-là, la toxicomanie est d’époque, de l’époque qui fait primer l’objet petit a sur l’Idéal, de l’époque où grand I vaut moins que petit a.

![]()

Si l’on s’intéresse aujourd’hui à la toxicomanie, qui est de toujours, c’est bien parce qu’elle traduit merveilleusement la solitude de chacun avec son partenaire plus-de-jouir. La toxicomanie est de l’époque du libéralisme, de l’époque où l’on se fout des idéaux, où l’on ne s’occupe pas de construire le grand Autre, où les valeurs idéales de l’Autre national pâlissent, se désagrègent, en face d’une globalisation où personne n’est en charge, une globalisation qui se passe de l’Idéal.

Le symptôme est métaphore du non-rapport sexuel

Qu’est-ce que l’inconscient interprète ? Posons-nous cette question.

L’inconscient interprète précisément le non-rapport sexuel. Et en l’interprétant, il chiffre le non-rapport sexuel, c’est-à-dire que ce chiffrage du non-rapport sexuel est corrélatif du sens qu’il prend pour un sujet. Ce que délivre d’abord le chiffrage du non-rapport sexuel, c’est le symptôme. En cela le symptôme va plus loin que l’inconscient, dans la mesure où il est susceptible de s’incarner dans ce que l’on connaît le mieux, à savoir le partenaire sexuel.

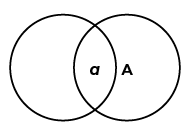

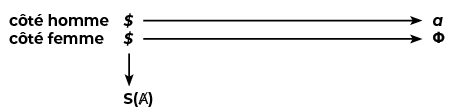

Je fixerai ainsi cette formule point de capiton, essai de problèmes-solutions, qui établit une corrélation entre deux termes du symptôme : ∑ dans la définition développée que Lacan a mise en œuvre dans son dernier enseignement, et le symbole de l’ensemble vide, que j’écris en dessous par commodité, pour abréger ce que Lacan a désigné comme le non-rapport sexuel.

![]() Sans chercher plus loin, j’ai pris le symbole de l’ensemble vide, en infraction certainement à ceci que ce rapport ne peut pas s’écrire dans sa définition lacanienne. Lacan ne l’a jamais écrit, il n’a jamais cherché un mathème du non-rapport sexuel, de façon à exemplifier l’impossibilité de l’écrire. Le mérite de cette formule était de donner un abrégé de ce que j’avais pu développer et d’établir une corrélation entre ces deux termes, le symptôme et le non-rapport sexuel, en l’écrivant sous la forme d’une substitution, d’une métaphore. Le symptôme vient à la place du non-rapport sexuel. Le symptôme est métaphore du non-rapport sexuel.

Sans chercher plus loin, j’ai pris le symbole de l’ensemble vide, en infraction certainement à ceci que ce rapport ne peut pas s’écrire dans sa définition lacanienne. Lacan ne l’a jamais écrit, il n’a jamais cherché un mathème du non-rapport sexuel, de façon à exemplifier l’impossibilité de l’écrire. Le mérite de cette formule était de donner un abrégé de ce que j’avais pu développer et d’établir une corrélation entre ces deux termes, le symptôme et le non-rapport sexuel, en l’écrivant sous la forme d’une substitution, d’une métaphore. Le symptôme vient à la place du non-rapport sexuel. Le symptôme est métaphore du non-rapport sexuel.

La formule se complète de la modalité affectée à chacun de ces deux termes, pour autant que le non- rapport sexuel ne cesse pas de ne pas s’écrire, c’est- à-dire de ne pas venir à la place où, pour des raisons certainement équivoques, nous l’attendrions, tandis que le symptôme ne cesse pas de s’écrire, au moins pour un sujet. Cette formule rappelle ainsi que la nécessité du symptôme répond à l’impossibilité du rapport sexuel. Le non-rapport sexuel est une qualification d’espèce, de l’espèce d’être vivant que l’on appelle l’espèce humaine, et à laquelle, dans cette dimension, on ne peut pas ne pas se référer. Cette formule comporte qu’il n’y a pas d’être relevant de cette espèce qui ne présente de symptôme. Pas d’homme, au sens générique, sans symptôme.

Cette formule fait voir, de façon élémentaire, que le symptôme s’inscrit à la place de ce qui se présente comme un défaut, qui est le défaut de partenaire sexuel « naturel ». Dans l’espèce, le sexe comme tel n’indique pas le partenaire. Il n’indique son partenaire à aucun individu relevant de ladite espèce. Le sexe ne conduit aucun à ce partenaire, et il ne suffit pas, comme le souligne Lacan, à rendre partenaires ceux qui entrent en relation. C’est ce qui permet de définir le mot de partenaire comme ce qui ferait terme du rapport qu’il n’y a pas.

S’il y a rapport, quand s’établit ce qui semble être un rapport, c’est toujours un rapport symptomatique. Dans l’espèce humaine, la nécessité, le «ne cesse pas de s’écrire» s’écrit sous la forme du symptôme. Il n’est pas de rapport susceptible de s’établir entre deux individus de l’espèce qui ne passe par la voie du symptôme.

Plus qu’obstacle, le symptôme est ici médiation. Cela conduit à l’occasion Lacan à identifier le partenaire et le symptôme. On pourrait penser que le partenaire est symptôme quand ce n’est pas le bon. Eh bien, cette construction implique le contraire. Le partenaire symptomatifié, c’est le meilleur, c’est celui avec lequel on est au plus près du rapport.

Ainsi, dans l’expérience analytique, lorsqu’un sujet témoigne de ce qu’il a un partenaire insupportable, qu’il s’en plaint, le b. a.-ba est de poser que ce n’est pas par hasard qu’il s’est apparié à ce partenaire insupportable, et qu’il lui procure le plus-de-jouir qui lui convient. Et c’est à ce niveau du plus-de-jouir, si l’on veut opérer, qu’il faut opérer. Ce sont les cas que j’appellerai d’union symptomatique qui touchent au plus près l’existence du rapport sexuel.

Le concept actuel du symptôme

J’entrerai maintenant plus avant dans le concept actuel du symptôme dans ses rapports doubles avec la pulsion et avec ce que nous appelons, après Lacan, le grand Autre, quasi-mathème qui n’a pas qu’une signification ni qu’un usage.

Je tente là de donner un éclairage nouveau, précis et à certains égards capital à ce à quoi nous nous référons sous le nom chiffré de l’objet petit a.

Un mode-de-jouir sans l’Autre

Je voudrais, dans le fil qui commence à tendre à partir de la dimension autistique du symptôme, évoquer la toxicomanie.

Pourquoi nous y intéressons-nous ? C’est un mode- de-jouir où l’on se passe apparemment de l’autre, qui serait même fait pour que l’on se passe de l’Autre, et où l’on fait seul. Mettons de côté, sans l’oublier, qu’en un certain sens le corps lui-même c’est l’Autre. Je crois que je fais saisir quelque chose si je dis simplement, si je répète, avec d’autres, que c’est un mode-de-jouir où l’on se passe de l’Autre. La jouissance toxicomane est devenue de ce fait comme emblématique de l’autisme contemporain de la jouissance.

J’avais essayé de le résumer par le petit mathème I < a. Qui veut dire quoi ? Grand I est valide, est en plein exercice quand le circuit du mode de jouissance doit passer par l’Autre social et passe de façon évidente par l’Autre social. Alors que, aujourd’hui, comme dit Lacan, notre mode de jouissance ne se situe plus désormais que du plus-de-jouir. Ce qui fait sa précarité, parce qu’il n’est plus solidifié, il n’est plus garanti par la collectivisation du mode-de-jouir. Il est particularisé par le plus-de-jouir. Il n’est plus enchâssé, organisé et solidifié par l’Idéal. Notre mode-de-jouir contemporain est fonctionnellement attiré par son statut autiste.

C’est de là que le problème apparaît d’y faire entrer S de A barré, de forcer le symptôme dans son statut « autistique », de le forcer à se reconnaître comme signifié de l’Autre. Ce n’est pas une opération contre-nature.

Puisque nous parlons des drogues, pensons à l’opium. La jouissance de l’opium est un symptôme que les Anglais, les Impérialistes anglais, les Victoriens, ont proposé sciemment aux Chinois à la belle époque de l’Empire. Il y avait bien sûr une disposition, un petit fond traditionnel de goût de l’opium, mais on leur a proposé systématiquement ce symptôme, qu’ils ont adopté. Ce symptôme a convenu à des finalités de domination, et le Parti communiste chinois, quand il a pris le pouvoir en 1951 – déjà auparavant dans les zones qu’il avait libérées de l’impérialisme – a commencé une éradication politique de ce symptôme.

La fable politique et sa morale

Faisons un excursus et réfléchissons à ce qu’a pu être la domination par le symptôme. Il n’y a pas de meilleure façon de dominer, du point de vue du maître, que d’inspirer, de répandre, de promouvoir un symptôme. Mais cela nous joue des tours.

Lorsque les Castillans ont réduit les Catalans, ils ne leur ont laissé qu’une issue symptomatique qui était de travailler. Les Catalans ont commencé à travailler pendant que les Castillans, les maîtres, eux, ne faisaient rien. Au bout de quelque temps, le travail est évidemment devenu comme une seconde nature pour les Catalans. Maintenant, où ils ne sont plus dominés de la même façon, ils continuent de travailler.

Pensons aussi à ce qui est arrivé aux Tchèques lorsque, à la bataille de la Montagne Blanche, la Bohême a perdu devant les Impériaux. Les Tchèques ont commencé à travailler et continuent… Les Autrichiens, pendant longtemps, ont arrêté. Là, ayant perdu leur empire, ils ont été forcés de s’y remettre en quelque sorte. Je simplifie, bien sûr, une histoire complexe.

On voit le symptôme devenir une seconde nature, au sens où Freud en explique la métapsychologie à propos de la névrose obsessionnelle dans Inhibition, symptôme, angoisse. Il y a un moment où le sujet adopte le symptôme et l’intègre à sa personnalité. Par là même, il cesse de s’en plaindre. C’est ce qui est formidable. Ni les Catalans ni les Tchèques ne se plaignent de travailler. Ce sont plutôt les autres qui se plaignent qu’ils travaillent trop.

Il y a tout de même une leçon, une morale de la fable politique. Notre point de vue spontané sur le symptôme est évidemment de le considérer comme un dysfonctionnement. Nous disons symptôme lorsqu’il y a quelque chose qui cloche. Mais le dysfonctionnement symptomatique ne se repère en fait que par rapport à l’Idéal. Lorsqu’on cesse de le repérer par rapport à l’Idéal, c’est un fonctionnement. Le dysfonctionnement est un fonctionnement. Cela marche comme ça.

Il faut reconnaître que la psychanalyse a fait beaucoup pour la précarité du mode de jouissance contemporain. Elle a en effet fait beaucoup pour que le rapport entre l’Idéal et petit a devienne celui-ci.

Lorsque nous recevons un sujet homosexuel, on voit bien qu’une part de ladite technique analytique consiste non pas du tout à viser l’abandon de l’homosexualité, sauf lorsque c’est possible, lorsque c’est désiré par le sujet. Elle vise essentiellement à obtenir que l’Idéal cesse d’empêcher le sujet de pratiquer son mode de jouissance dans les meilleures conditions, les conditions les plus convenables. L’opération analytique vise bien à soulager le sujet d’un Idéal qui l’opprime à l’occasion et de le mettre en mesure d’entretenir, avec son plus-de-jouir – le plus-de-jouir dont il est capable, le plus-de-jouir qui est le sien –, un rapport plus confortable. La pression de la psychanalyse a certainement contribué à cette inversion sensationnelle et contemporaine des facteurs du mode-de-jouir.

Le maître aussi a des symptômes. C’est la paresse, qui est restée, dans l’histoire, sous l’image magnifique du Grand d’Espagne, pour qui c’était vraiment une déchéance de faire quoi que ce soit. Il était figé dans une paresse divine, qui a d’ailleurs frappé toute l’Europe classique. D’une certaine façon, pas plus noble que l’Espagnol, parce qu’il n’en fiche pas une rame.

Si je continue la psychologie des peuples, c’est tout à fait contraire à ce qu’il y a eu en Angleterre où l’on a eu une aristocratie travailleuse, une aristocratie où ce n’était pas déchoir que de se livrer au travail. Cela lui a valu des résultats sensationnels à une période en tout cas de domination du monde.

En France, c’est plus compliqué à situer. Il y a la période dix-huitième, où on jouait à travailler. Le symbole, c’est Marie-Antoinette et les petits moutons. Ce n’est pas la paresse, c’est l’hommage rendu au travail des masses laborieuses. Cela a changé. L’aristocratie française était tout de même retenue de travailler. Lorsque le Bourgeois gentilhomme se prend pour un gentilhomme et qu’il dit « Oui, le seul ennui c’est que mon père vendait du drap », on lui réplique « Pas du tout, c’était un gentilhomme qui jouait avec ses amis à leur passer du drap ». La noblesse de robe a compliqué le panorama. Mais ce qui a changé fondamentalement les choses, c’est évidemment l’idéologie du service public, la solution sensationnelle qu’a trouvée Napoléon pour mettre au travail aussi l’aristocratie, pour en fabriquer une nouvelle. Il a réussi à obtenir une noblesse qui, non seulement se bat – c’était le symptôme essentiel de la noblesse française –, mais bosse aussi. Il a inventé pour cela des grands concours, les grandes Écoles, la méritocratie française et la production d’une élite de la nation supposée, une aristocratie du mérite en quelque sorte qui fléchit aujourd’hui un petit peu dans son fonctionnement. Le symptôme ne marche plus. L’amour du service public comme symptôme est en train de tomber en désuétude. Même les affaires de corruption, dont on nous enchante tous les jours, témoignent de l’affaissement de l’ancien symptôme qui avait été inculqué par le maître.

Il faudrait dire un mot des USA là-dessus, qui ont l’avantage de ne pas avoir eu de noblesse… Ils ont fini par en avoir une, mais essentiellement une noblesse du pognon. On commence par gagner de l’argent par tous les moyens et, ensuite, on s’ennoblit par la philanthropie. On a à ce moment-là les grands musées américains, les grandes collections, qui viennent toutes de travailleurs enrichis.

Ce petit excursus est fait pour élargir un peu le concept du symptôme. Sans cela, on est à l’étroit dans le symptôme, avec seulement les symptômes de la psychopathologie quotidienne.

Des symptômes à la mode

Il faut distinguer entre les drogues. La jouissance de la marijuana est un symptôme qui ne coupe pas forcément du social. Elle est au contraire souvent considérée comme un adjuvant à la relation sociale, voire à la relation sexuelle. C’est pourquoi le président Clinton ou d’autres peuvent avouer avoir touché à cette jouissance sans en être pour autant déconsidérés. On retrouve là le critère lacanien essentiel de la jouissance toxicomane, qui est vraiment pathologique lorsqu’on la préfère au petit-pipi, c’est-à-dire lorsque, loin d’en être un adjuvant, elle est au contraire préférée à la relation sexuelle, et même que cette jouissance peut avoir un tel prix pour le sujet qu’il la préfère à tout, allant, pour l’obtenir, jusqu’au crime.

Lacan était obligé d’avoir recours aux fictions kantiennes pour expliquer la jouissance perverse. Kant prenait pour acquis ceci : si l’on vous dit à la sortie d’une nuit d’amour avec une dame qu’il y a le gibet, vous y renoncez. Lacan dit qu’on ne reculerait pas forcément, notamment si est là en cause une jouissance qui va au-delà de l’amour de la vie. C’est le critère proprement lacanien de la jouissance toxicomane comme pathologie.

La tolérance que la marijuana reçoit vient du fait qu’elle ne s’inscrit pas du tout dans cette dynamique d’excès, par rapport à quoi on penserait évidemment à opposer l’héroïne qui est au contraire le modèle même qui répond parfaitement au critère lacanien.

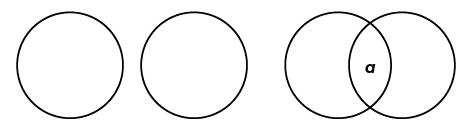

Pour s’y retrouver et ne pas parler de la drogue en général, mais toujours particulariser, il faut là opposer héroïne et cocaïne. L’héroïne est sur le versant de la séparation. Elle conduit au statut de déchet, même si ce déchet est stylisé ou valorisé comme il l’est dans les milieux de la mode, où l’on a finalement proposé à l’admiration des foules, pendant des années, des mannequins drogués, dont la posture et l’état physique faisaient allusion à l’héroïne. La cocaïne est-elle sur le versant de l’aliénation. Autant l’héroïne a un effet séparateur par rapport aux signifiants de l’Autre, autant la cocaïne est utilisée comme facilitateur de l’inscription dans la machine tournoyante de l’Autre contemporain.

Je me sers d’aliénation et de séparation – qui sont deux mouvements, deux battements que Lacan a isolés, que vous trouverez dans « Position de l’inconscient » et dans le Séminaire XI – pour ordonner ce qui me semble être les maladies mentales à la mode. Il y a des symptômes à la mode. Ce n’est pas élargir excessivement notre concept du symptôme que d’admettre et de conceptualiser le fait qu’il y a des symptômes à la mode. La dépression, par exemple. Nous critiquons le concept de dépression. Nous considérons qu’il est mal formulé, que c’est différent dans une structure et dans une autre. Commençons d’abord par ne pas avoir de mépris pour le signifiant de dépression. C’est un bon signifiant, parce qu’on s’en sert. C’est un signifiant relativement nouveau. Nous qui nous échinons à produire des signifiants nouveaux, à les espérer, chapeau bas devant un signifiant nouveau qui marche ! C’est un signifiant formidable, la dépression. Sans doute est-il cliniquement ambigu. Mais nous avons peut-être mieux à faire que de jouer les médecins de Molière et de venir avec notre érudition, si justifiée soit-elle, critiquer un signifiant qui dit quelque chose à tout le monde aujourd’hui. Je ne le prends qu’à ce niveau-là. Je n’ai bien sûr rien à dire contre l’investigation clinique qui peut en être faite. Mais il n’est pas anodin qu’aujourd’hui cela dise quelque chose à tout le monde, que ce soit une bonne métaphore, et, à l’occasion, un point fixe, un point de capiton, qui ordonne la plainte d’un sujet.

La dépression elle-même fait couple. Elle est clairement sur le versant de la séparation. C’est une identification au petit a comme déchet, comme reste. Ce sont les phénomènes temporels qui montrent bien la séparation d’avec la chaîne signifiante, et qui peuvent être accentués dans la dépression comme la fermeture définitive de l’horizon temporel. La dépression fait couple avec le stress qui est, lui, un symptôme de l’aliénation. C’est le symptôme qui affecte le sujet qui est entraîné dans le fonctionnement de la chaîne signifiante et dans son accélération. D’où sa liaison avec le symptôme de la cocaïne.

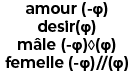

Anorexie et boulimie sont deux autres symptômes à la mode.

L’anorexie est sans aucun doute du côté du sujet barré, du côté de la séparation. C’est la structure de tout désir. C’est le rejet de la mère nourricière et, plus largement, le rejet de l’Autre qui est au premier plan. Tandis que la boulimie met au premier plan la fonction de l’objet, elle est du côté de l’aliénation. Il faut tenir compte de ce que relève Apollinaire et que souligne Lacan : « Celui qui mange n’est jamais seul ». De fait, la boulimie coupe beaucoup moins le sujet des relations sociales que ne le fait l’anorexie poussée à l’extrême.

Dans cette mise en place rapide, j’aurais donc tendance à placer la boulimie du côté de l’aliénation et l’anorexie du côté de la séparation. Mais qu’aperçoit-on dans les deux cas ? C’est foncièrement dans ces symptômes qu’apparaît sa vérité, son équivalence à petit a. Le statut de petit a est mis en évidence aussi bien dans l’anorexie que dans la boulimie.

![]()

Je prenais, par exemple, l’anorexie à la mode, celle des mannequins, et comme modèle physique. Le mannequin anorexique, c’est l’évidence du désir – l’évidence que rien ne peut satisfaire et combler. Il y a une affinité entre le mannequin et l’anorexie : pas de réplétion. La réplétion, c’est la jouissance. L’anorexie est l’évidence du désir et conduit par là même à une phallicisation du corps qui est foncièrement liée à la maigreur. Lacan l’évoque dans « La direction de la cure » quand il prend le rêve de la Belle bouchère qui se conclut finalement par l’analyse du sujet identifié à la tranche de saumon, avec le commentaire « être un phallus, fût-il un peu maigre ». Il y a une affinité entre la maigreur et la féminité phallicisée comme entre la pauvreté et la féminité phallicisée. Je ne le donne pas comme clinique définitive et ne varietur. J’essaye seulement d’animer un peu le paysage. Nous ne sommes pas seulement avec le symptôme obsessionnel bien repéré, cadré, qui affecte l’homme aux rats. Nous ne sommes pas seulement avec le symptôme hystérique. Nous avons un usage du terme symptôme plus étendu et diversifié.

Une économie symptomale

Je vais m’avancer davantage dans le concept du symptôme.

J’ai dû envoyer un petit message à la seconde réunion régionale de l’École du Champ freudien de Caracas qui s’ouvre dans deux jours, et où se retrouvent, avec nos collègues vénézuéliens, les Colombiens, les Équatoriens, les Cubains, les Guatémaltèques, les Péruviens, et aussi des Espagnols de Miami, etc. Je vais vous lire brièvement la partie intéressante et développerai ensuite.

« Il y a, dans le symptôme, ce qui change et ce qui ne change pas. Ce qui ne change pas est ce qui fait du symptôme un surgeon de la pulsion. En effet, il n’y a pas de nouvelles pulsions. Il y a en revanche de nouveaux symptômes, ceux qui se renouvellent. C’est l’enveloppe formelle du noyau, Kern, de jouissance (l’objet petit a).

« L’Autre dont le symptôme est message comprend le champ de la culture. C’est ce qui fait l’historicité du symptôme. Le symptôme dépend de qui écoute, de qui parle.

« Voyez le Sabbat magistralement décrypté par Karl Grinburg. Voyez l’épidémie contemporaine des personnalités multiples aux États-Unis, étudiée par Yan Hacking et mentionnée par Éric Laurent.

« Il y a des symptômes à la mode et il y a des symptômes qui se démodent. « Il y a des pays exportateurs de symptômes. Aujourd’hui ce sont les États-Unis, le symptôme soviétique ayant disparu. Il y a des pays exportateurs des moyens de satisfaire les symptômes des autres : la Colombie.

« Bref, il y a toute une économie symptomale qui n’a pas encore été conceptualisée. C’est de la clinique, car la clinique n’est pas seulement de la Chose mais de l’Autre. »

J’ai opposé, à la va-vite, une part constante du symptôme et une part variable. La constante du symptôme dans cette optique, c’est l’attache pulsionnelle du symptôme. La variable, c’est son inscription au champ de l’Autre.

Je considère que la bonne orientation concernant le symptôme est de s’orienter sur cette disjonction-là, et en même temps de la travailler.

Quelle est-elle cette disjonction ? C’est une disjonction entre les pulsions d’un côté, et l’Autre sexuel de l’autre côté.

Cette disjonction est justement ce que niait Freud en posant que la pulsion génitale existe. C’était dire qu’il y a une pulsion qui comporte en elle-même le rapport à l’Autre sexuel, qui se satisfait dans le rapport sexuel à l’Autre, donc une communication entre le registre des pulsions et le registre de l’Autre sexuel. C’était d’ailleurs parfois en continuité pour Freud. On commence par se passionner pour le sein de la mère et ensuite c’est la mère qu’on aime. On a une sorte de continuité pulsionnelle. Ce qui permet à Freud, dans certains paragraphes, d’aller à toute vitesse pour nous donner le développement pulsionnel.

C’est là qu’intervient Lacan lorsqu’il formule : « Il n’y a pas de pulsion génitale ». La pulsion génitale est tout de même une fiction freudienne – comme les pulsions d’une façon générale – qui ne marche pas, qui ne correspond pas.

C’est là que s’impose le point de vue selon lequel il y a une disjonction entre pulsion et grand Autre. Cette disjonction met en évidence ce qu’il y a d’autoérotique dans la pulsion elle-même et le statut autoérotique de la pulsion. D’où les pulsions affectent le corps propre et se satisfont dans le corps propre. La satisfaction de la pulsion est la satisfaction du corps propre. C’est notre matérialisme à nous. Le lieu de cette jouissance est le corps de l’Un.

Ce qui fait d’ailleurs toujours problématique le statut de la jouissance de l’Autre et de la jouissance du corps de l’Autre. Parler de la jouissance du corps de l’Autre paraît une métaphore par rapport à ce qui est du réel, à savoir la jouissance du corps de l’Un. On peut toujours ajouter : le corps de l’Un est en fait toujours marqué par l’Autre, il est significantisé, etc. Du point de vue de la jouissance, le lieu propre de la jouissance est tout de même le corps de l’Autre. Et lorsqu’on est vraiment joui par le corps de l’Autre, cela porte un nom clinique précis.

Ce point de vue a un fondement très solide. Cela fonde par exemple Lacan à rappeler que le sexe ne suffit pas à faire des partenaires. Prenons la jouissance phallique comme jouissance de l’organe. On peut bien dire que c’est une jouissance qui n’est pas vraiment du corps de l’Un, qu’elle est hors corps, qu’elle est supplémentaire, etc. Il n’empêche que son lieu n’est pas le corps de l’Autre. Il y a une dimension de la jouissance phallique qui est attachée au corps de l’Un. Et même lorsque Lacan parle de la jouissance féminine, qui n’est pas celle de l’organe où l’altérité est dans le coup, il reste qu’il formule que dans la jouissance, même la jouissance sexuelle, la femme est partenaire de sa solitude, où l’homme ne parvient pas à la rejoindre.

On voit apparaître dans ces formules le chacun-pour-soi pulsionnel et l’horrible solitude de la jouissance qui est spécialement mise en évidence dans la dimension autistique du symptôme. Il y a quelque chose de la jouissance qui coupe du champ de l’Autre. C’est d’ailleurs le fondement même de tout cynisme.

Le symptôme appareille le plus-de-jouir

Qu’est-ce qui se passe du côté du champ de l’Autre ? C’est là que s’organise, disjointe, la relation à l’Autre sexuel, et cette organisation, elle, dépend de la culture, de certaines inventions de la civilisation. Ici la monogamie, assise sur l’adultère, là la polygamie, assise sur la force d’âme, etc. Des inventions de civilisation variables qui connaissent des succès, des décadences. Ce sont des scénarios de la relation sexuelle qui sont disponibles, autant de semblants, qui ne remplacent pas le réel qui fait défaut, celui du rapport sexuel, au sens de Lacan, mais qui leurrent ce rapport. Elles ne remplacent pas ce réel, mais leurrent ce réel. Cela qualifie notre espèce en quelque sorte.

La disjonction entre les pulsions et le grand Autre, c’est le non-rapport sexuel en tant que tel. Cela dit que la pulsion est programmée, tandis que le rapport sexuel ne l’est pas. Le fait de cette disjonction est cohérent avec le fait que cette espèce parle, c’est-à-dire le langage s’établit dans cette béance elle-même. C’est aussi ce qui explique pourquoi la langue que nous parlons est instable, pourquoi elle est toujours en évolution, pourquoi elle est tissée de malentendus. C’est qu’elle ne colle jamais avec le fait sexuel. Elle ne colle jamais avec le fait du non-rapport sexuel. C’est bien sûr ce qui est différent des bactéries qui, elles, communiquent impeccablement. Mais leur communication est de l’ordre du signal, de l’information.

C’est là que nous fascine l’homme neuronal. C’est l’homme-bactérie, l’homme considéré comme une colonie de bactéries où les différentes parties s’envoient des signaux, des informations. Cela marche au mieux. On se comprend. Ce qui est essentiel dans l’homme neuronal, c’est qu’il soit considéré tout seul, tout seul comme bactérie multiple.

Est-ce que l’homme pulsionnel est autistique ? Jusqu’où pouvons-nous pousser la perspective que j’adopte là de l’autisme du symptôme et de l’autoérotisme de la pulsion ?

C’est là que l’on doit constater que cela s’accroche à l’Autre. Même s’il n’y a pas de pulsion génitale, on doit bien supposer une jouissance qui n’est pas autoérotique dans la mesure où incide sur elle ce qui se passe au champ de l’Autre. On ne peut pas se contenter d’une disjonction totale, parce que ce qui se passe au champ de l’Autre incide sur vos convictions de jouissance pulsionnelle. Autrement dit, on ne peut pas se contenter d’un schéma de pure disjonction entre les deux champs, mais il faut une intersection.

C’est l’intersection même que décrit Lacan en plaçant petit a dans cette zone. Quand nous parlons du désir, de la pulsion, nous le faisons en les accrochant à l’objet perdu. Nous ne pouvons pas utiliser ces concepts sans, d’une façon ou d’une autre, glisser l’objet perdu. Cet objet perdu, il faut aller le chercher chez l’Autre. C’est la double face de l’objet petit a, son caractère janusien. L’objet petit a est à la fois ce qu’il faut à la pulsion en tant qu’autoérotique et aussi ce qu’il faut aller chercher dans l’Autre.

C’est l’intersection même que décrit Lacan en plaçant petit a dans cette zone. Quand nous parlons du désir, de la pulsion, nous le faisons en les accrochant à l’objet perdu. Nous ne pouvons pas utiliser ces concepts sans, d’une façon ou d’une autre, glisser l’objet perdu. Cet objet perdu, il faut aller le chercher chez l’Autre. C’est la double face de l’objet petit a, son caractère janusien. L’objet petit a est à la fois ce qu’il faut à la pulsion en tant qu’autoérotique et aussi ce qu’il faut aller chercher dans l’Autre.

Si l’on ne prend que le petit enfant commençant à parler, c’est tout de même les mots de l’Autre qu’il va prendre et tortiller à sa façon, et ensuite on lui dira que cela ne se dit pas, que cela ne se fait pas, et on régularisera la chose. Les neurosciences sont obligées, pour rendre compte du développement neuronal, de mettre en fonction le regard de l’Autre, parce que ce n’est pas la même chose de recevoir le langage d’une machine ou que ce soit un être humain qui regarde. Il faut qu’il y ait un certain « se faire voir » du sujet pour que cela fonctionne.

Qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’il y a une part de la jouissance de l’Un, cette jouissance autistique, qui est attrapée dans l’Autre, qui est saisie dans la langue et dans la culture. C’est justement parce que cette part est saisie dans l’Autre qu’elle est manipulable. Par exemple, par la publicité, qui est tout de même un art de faire désirer. Ce qui est proposé pour sortir de l’impasse aujourd’hui, c’est la consommation. Ou encore, la culture propose un certain nombre de montages à faire jouir, elle propose des modes-de-jouir qui peuvent être franchement bizarres, et qui n’en sont pas moins sociaux.

Du côté de l’Autre, il y a en effet comme des mâchoires qui saisissent une partie de cette jouissance autistique ; c’est la signification de la castration. La vérité de la castration est qu’il faut en passer par l’Autre pour jouir et céder de la jouissance à l’Autre.

C’est là que l’Autre vous indique les façons de faire couple. Le mariage monogamique, par exemple. Mais demain il vous indiquera peut-être qu’on peut étendre le concept du mariage jusqu’au mariage homosexuel, ce qui ne fera que révéler le mariage dans son semblant, comme un montage de semblants. On peut dire : ce sera bizarre. Mais il n’y a rien de plus bizarre que la norme. L’esprit des Lumières était justement de s’apercevoir du semblant de la norme et que c’est la norme de sa propre culture qui est bizarre.

Petit a, qu’est-ce que c’est ? C’est cette part de jouissance, ce plus-de-jouir qui est attrapé par les artifices sociaux, dont la langue. Ce sont des artifices qui sont parfois très résistants, et qui peuvent connaître de l’usure aussi bien. Quand le semblant social ne suffit pas, quand les symptômes comme modes-de-jouir que vous offre la culture ne suffisent pas, alors, dans les interstices, il y a place pour les symptômes individuels. Mais les symptômes individuels ne sont pas d’une autre essence que les symptômes sociaux. Ce sont dans tous les cas des appareils pour entourer et situer le plus-de-jouir. Je considère ainsi le symptôme comme ce qui appareille le plus-de-jouir.

Une pulsion toujours active

J’aimerais maintenant éclairer par là ce qui me semble ne pas avoir été vu jusqu’à présent sur la formule même que Lacan a proposée de la pulsion à partir de « se faire ». Il a déchiffré la pulsion dans son Séminaire XI en termes de « se faire voir » pour la pulsion scopique, « se faire entendre », « se faire sucer ou manger », etc. À quoi répond cette formule qui est parfois répétée, mais pas expliquée, et qui n’a pas connu chez Lacan de très grands développements par ailleurs ?

Telles que Freud les décrit, les pulsions répondent à une logique ou à une grammaire : activité/passivité, voir/être vu, battre/être battu. Freud met en place, ordonne, classe, les pulsions selon cette logique qui est du type a-a’, du type symétrique, en miroir. Freud a structuré les pulsions à partir d’une relation d’inversion scopique. C’est une grammaire en miroir et qui a conduit justement à penser que sadisme et masochisme étaient symétriques et inverses, voyeurisme et exhibitionnisme également. C’est ce que Lacan veut corriger pour montrer que le champ pulsionnel répond à une logique tout à fait différente que la logique du miroir. A la place de l’inversion en miroir, il met le mouvement circulaire de la pulsion.

Le mouvement circulaire de la pulsion, qui est dessiné par Lacan dans le Séminaire XI, répond certes à la notion que le corps propre est au début et à la fin du circuit pulsionnel. Les zones érogènes du corps propre sont la source de la pulsion, et le corps propre est aussi le lieu où s’accomplit la satisfaction, le lieu de la jouissance fondamentale, de la jouissance autoérotique de la pulsion.