Este post também está disponível em:

![]()

![]()

Jacques-Alain Miller

Introdução

A questão do real foi a questão do século XX uma vez que o discurso da ciência, de modo particular, assenhorou-se da linguagem própria à retórica, e também confrontou a linguagem não com o verdadeiro, mas sim com o real. Concernindo ao nome próprio e avaliando até que ponto este nomearia o que verdadeiramente é, ou seja, o que é real, a famosa teoria das descrições definidas de Bertrand Russell (1905), rebento da empreitada de Gottlob Frege, é o anúncio dessa questão desde o começo do século.

A reflexão filosófica que provém dessa tradição tem como cerne a teoria da referência. Até que ponto a linguagem pode ou não tocar o real? Como a linguagem e o real se enlaçam, dado que a linguagem é potência de semblante e tem o poder de fazer ex-sistir ficções? Daí a idéia de que do ponto de vista do real a linguagem esteja doente, doente da retórica da qual ela está empapuçada, e que seria necessário curá-la por meio de uma terapêutica apropriada, para que ela verdadeiramente se torne conforme o real.

A grande ambição de Wittgenstein e de seus herdeiros é realizar uma terapêutica da linguagem, chegando a considerar a própria filosofia como uma doença que testemunha a infecção veiculada pela linguagem como potência das ficções. Não se trata de resolver as questões filosóficas, mas sim de mostrar que elas não se apresentam se nos curamos da linguagem, se a submetemos ao real.

É isso o que leva Lacan a passar do Nome-do-Pai ao Pai-do-Nome. Isso não é vã retórica. A nomeação – dar nomes às coisas, o viés por meio do qual Frege e Russell realizaram o questionamento da linguagem comum – não é a comunicação, não é a conversa fiada. A nomeação é a questão de saber como a conversa fiada pode se ligar a alguma coisa de real.

Em nosso vocabulário, é a função do pai que permite dar nome às coisas, ou seja, passar do simbólico ao real. Pode-se dispensar o Nome-do-Pai – Lacan o disse certa vez e Éric Laurent o fez passar ao uso corrente – sob a condição de dele se servir. Poder dispensá-lo significa dizer que o Nome-do-Pai, derivado do conceito de Édipo, não é da ordem do real. De fato, o Nome-do-Pai é um semblante relativo que tenta se fazer passar como sendo da ordem do real. Dito de outro modo, o Nome-do-Pai não é da ordem do que não cessa de se escrever. Eis por que Lacan elevou o sintoma, e não o Nome-do-Pai, como o que, na dimensão própria à psicanálise, não cessa de se escrever, ou seja, como o equivalente de um saber no real. Quando há o Nome-do-Pai, ele o é como uma espécie de sintoma, nada mais.

O sintoma é uma lei? Se ele o é, ele é uma lei particular a um sujeito, e podemos perguntar em que condições é concebível que haja sintoma para um sujeito. Se ele é da ordem do real, trata-se de um real bem particular, já que seria real para Um, e portanto não para o Outro. Como se sabe, é próprio ao real que só se o aborde um a um, e dessa constatação decorrem inúmeras conseqüências. Dito de outro modo, isso põe em questão o que é o real para a espécie humana.

Considerar que há sintoma para cada um dos que falam significa dizer que, no nível da espécie humana, há um saber que não se inscreve no real. No nível da espécie que fala, não há inscrição no real de um saber que diga respeito à sexualidade, ou seja, não há nesse nível o que chamamos de “instinto”, que leva, de forma invariável e típica para uma espécie, rumo ao parceiro.

O desejo não pode absolutamente servir-se disso uma vez que o desejo é uma questão. Isso causa perplexidade. A pulsão tampouco pode servir-se do instinto, já que ela nada assegura no nível do sexual em relação a esse Outro. Dito de outro modo, naquilo que o estimula a uma competição, a uma referência com a ciência, a existência do sintoma exige a modificação do conceito de saber no real que temos. Se há sintoma, então não há saber no real sobre a sexualidade. Se há sintoma como o que não cessa de se escrever para um sujeito, então há, de maneira correlata, um saber que não cessa de não se escrever, um saber especial. Não é o saber no real dado que ele não cessa de se escrever. Se há sintoma, é porque deve haver, para a espécie humana, um saber que não cessa de não se escrever. Esta é a demonstração que Lacan tenta fazer brotar da experiência psicanalítica. Se há sintoma, então não há relação sexual, há não-relação sexual, há uma ausência de saber no real que diga respeito à sexualidade.

É muito difícil demonstrar uma ausência de saber no real. O que, na experiência analítica, nos situa diante desta ausência?

O que a experiência nos ensina em cada caso que se submete à experiência analítica – Lacan nos fez perceber o seu valor e foi necessário que o formulasse para que isso se tornasse evidente – é a função determinante, em cada caso, de um encontro, um aleatório, um certo acaso, um certo “não estava escrito”.

Isto se expõe, se evidencia com bastante clareza, no relato que um sujeito pode fazer da gênese de sua homossexualidade, ou o mau encontro, instância que de alguma forma irrompe e à qual o sujeito atribui de bom grado tanto sua orientação sexual quanto o encontro com certas palavras que decidirão para ele os investimentos fundamentais que condicionarão em seguida o modo pelo qual ele se remeterá à sexualidade. Além disso, sabe-se que em todos os casos o gozo sexual se apresenta sob a forma do traumatismo, ou seja, como não preparado por um saber, desarmônico ao que já estava lá.

Dito de outro modo, a constância específica que pode ser balizada na experiência analítica é exatamente a contingência, ou seja, é a própria variabilidade o que localizamos como uma constante. E a variabilidade quer dizer que não há um saber pré-inscrito no real. Tal contingência decide o modo de gozo do sujeito, e é nisso que ela torna evidente a ausência de saber no real no que diz respeito ao gozo e à sexualidade: um certo “não está escrito”. Isso se encontra, e a partir daí o que funciona como real de referência não é mais o “não cessa de se escrever”, mas sim o “não cessa de não se escrever”, ou seja, a relação sexual como impossível.

Lacan procurou investigar, de uma forma que eu ousaria dizer torturante, a possibilidade de demonstrá-lo. O real de que se trata aqui é absolutamente diferente do real da ciência. Como demonstrar uma ausência de saber? Ele de bom grado permaneceu reservado quanto ao termo demonstração. Eis por que pôde dizer: “A experiência analítica atesta um real, testemunha um real”, como se, em nosso campo, a contingência regular, encontrada em todos os casos, atestasse o impossível. De alguma forma, trata-se de uma demonstração do impossível pela contingência.

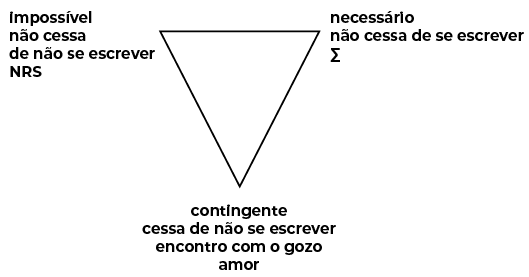

É possível escrevê-lo no triângulo abaixo. O impossível, o “não cessa de não se escrever” é o nome da não-relação sexual (NRS); o necessário para cada um é o que “não cessa de se escrever” do sintoma. E se constatamos o particular do sintoma, ele a cada vez nos remete à NRS. O contingente do “cessa de não se escrever” o prova de algum modo, aparecendo sob duas formas essenciais: o encontro com o gozo e com o Outro, que podemos abreviar sob o termo amor.

Neste contexto, o amor quer dizer que a relação com o Outro não é estabelecida por qualquer instinto. Ele não é mediada, e sim mediado pelo sintoma. Eis por que Lacan podia definir o amor como o encontro, no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo o que nele e em cada um marca o rastro de seu exílio da relação sexual.

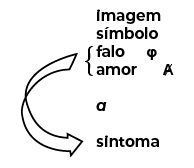

É evidente que o parceiro fundamental do sujeito jamais é o Outro. Não é o Outro nem como pessoa, nem como lugar da verdade. Ao contrário, o parceiro do sujeito, o que psicanálise sempre percebeu, é algo dele próprio: sua imagem – a teoria do narcisismo retomada por Lacan em “O Estádio do espelho” – , seu objeto a , seu mais-de-gozar e fundamentalmente o sintoma.

Eis esboçada a teoria do parceiro.

Um complemento à teoria do sujeito

Há muito tempo, quando era filósofo, extraí do ensino de Lacan o que chamei de a teoria do sujeito. Reunindo certo número de considerações sob a rubrica “teoria do sujeito”, respondi a um convite do próprio Lacan, que por diversas vezes referira o sujeito do inconsciente freudiano ao cogito cartesiano alterado, modificado, reescrito por ele. A teoria do sujeito foi estabelecida para permitir a comunicação entre o ensino de Lacan e as filosofias, em particular, a filosofia cartesiana, os filósofos pós-cartesianos, em especial a filosofia crítica de Kant, de Fichte e a fenomenologia de Husserl.

Esta tentativa, obviamente datada, de minha parte não provoca qualquer repúdio, mas sim um complemento. A teoria do parceiro é o complemento à teoria do sujeito.

O parceiro-Deus, bifronte

Aliás, o próprio cogito cartesiano “Penso, logo sou” possui um parceiro. Isto não é absolutamente um solipsismo. Há um parceiro no jogo da verdade.

Que parceiro é esse? Em primeiro lugar, muito simplesmente, seus próprios pensamentos, ou seja, o seu primeiro parceiro é seu próprio “eu penso”. Mas dizê-lo, todavia, já é dizer demasiado porque ele não pode isolar o seu “eu penso” de seus pensamentos, a não ser que ele cesse de se confundir com seus pensamentos, cessando pura e simplesmente de pensar os pensamentos que ele tem.

E quando ele cessa de se confundir com os pensamentos que tem? Quando ele se interroga a respeito de seus pensamentos. É evidente que quando ele o faz, ele deles se distingue. Ele se interroga – que idéia! – a ponto de saber se eles são verdadeiros, e até mesmo de saber como saber se eles são verdadeiros ou não. Isso basta para pôr minhocas em sua cabeça, em seus pensamentos. A questão da verdade introduz as minhocas – questão da verdade que, em Descartes, não se distingue da questão da referência, já que se trata de saber se o pensamento, em nossos termos, toca ou não o real.

Logo, logo a questão da verdade faz surgir a instância da mentira sob as formas de um Outro que engana. Eis o parceiro que então surge para Descartes: um outro imaginário, fictício, um Outro que engana, que lhe põe essas minhocas na cabeça. É com esse Outro que ele joga sua partida. Meditações, de Descartes, é o nome da partida jogada com o Outro que engana, o Outro cujos pensamentos de Descartes seriam apenas produções ilusórias, que ele emite para desviá-lo.

De saída, a partida jogada com o Outro enganador parece perdida, necessariamente perdida, já que o sujeito concede onipotência ao Outro – “você pode tudo” – portanto a potência de enganá-lo em todos os seus pensamentos, mesmo os que lhe parecem os mais seguros. Uma partida desigual, radicalmente desigual. O Outro enganador logo o despoja, recolhe todas as fichas, que são os pensamentos postos em jogo pelo sujeito cartesiano: quanto eles valem? E o Outro que ele imagina limpa a mesa. Todos os pensamentos podem ser enganadores, não valer nada. Nenhum deles traz em si a marca da verdade. Nada lhe resta. “Tudo perdido, pela honra”, acrescentou um rei da França.

O que torna o conto cartesiano encantador é o fato de o sujeito encontrar o móbil de seu triunfo em sua ruína. Nessa renúncia radical, nessa máxima pobreza, despojado de tudo pelo Outro, que tudo pode, exatamente aí, ele encontra o seu ser. Ele o encontra em um puro “eu penso”, seccionado de qualquer complemento de objeto, um “eu penso” absoluto, no sentido literal, etimológico, ou seja, um “eu penso” seccionado, cortado.

O real e o pensamento coincidem quase por milagre. Uma vez usando este pequeno resto que lhe fica como resíduo uma vez salvo do Outro-que-tudo-pode, a partida está ganha. Um novo império está ganho, pois paulatinamente o sujeito do cogito recupera seu verdadeiro parceiro, isto é, o Outro que não engana, esvaziando portanto a ficção do Outro que engana.

É completamente diferente continuar a partida com o Outro que não engana. Sem dúvida onipotente, porém veraz, pois a onipotência – este é o axioma de Descartes – se amesquinharia pela mentira. A mentira sempre testemunharia um ser diminuído. Onipotente, portanto confiável. Um parceiro confiável, ainda que onipotente, é impotente, ele te deixa em paz. Descartes conquista em Meditações um Outro que o deixa na santa paz de Deus.

A vantagem do Deus de Descartes – continuamos vivendo às custas dos juros ganhos por ele – é que não precisamos nos inquietar com ele. Ele não te trairá, nem te pregará peças. Não forjará tocaias, tampouco surpresas. Não exigirá sacrifícios. O maravilhoso é que esse Outro onipotente se mantém bem tranqüilo. Ele representa tudo aquilo que estabeleceu de uma vez por todas. Podemos ocupar-nos de coisas sérias, pois ele é confiável e não nos incomodará.

Para Descartes, isso que é sério consiste em tornar-se senhor e possuidor da natureza. O Outro lá de cima não mete o bedelho nas coisas daqui de baixo. Aliás, ele não tem nada a dizer sobre nada. Onipotente! Onipotente, a ponto de não poder mentir. Tal é o giro extraordinário de Descartes: o Outro é tão potente, ele pode tanto, que não pode mentir, pois isso o diminuiria, não é digno dele, não está de acordo com a sua definição lógica. É o silêncio divino! Esse silêncio, é divino! Aliás, é o que nos permite, fora disso, ficar bestando por aí, pois estamos à espera de que ele faça vista grossa.

Devemos a Descartes o Deus dos filósofos. Foi ele que o pôs no mundo, ajudado pela teologia, que muito fez para calar a boca de Deus. Isso, porém, só se realizou plenamente com Descartes. O Deus para a ciência. O Deus deduzido, logicamente deduzido.

Este Deus, o parceiro-Deus, nada tem a ver com o Deus do texto, o Deus escrutado pelo significante bíblico. O Deus do texto bíblico é um Deus atormentado, mentiroso e atormentador, caprichoso e furibundo, irritado, que prega peças incríveis à humanidade, como a invenção de delegar seu filho para saber o que se fará dele, e como ele próprio aguentará o tranco. Pascal e Kierkegaard se relacionavam com o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, e isso era completamente diferente. Ter um parceiro como esse para jogar a partida não traz de forma alguma quietude, mas sobretudo temor e tremor.

Há uma diferença entre esses dois Deuses-parceiros: esse último deseja, o Deus da ciência não.

O primeiro capítulo da teoria do parceiro concerne ao parceiro-Deus, bifacial.

O parceiro-psicanalista desejo

O segundo capítulo poderia ser a psicanálise, dado que o sujeito nela busca e – espera-se – nela encontra um novo parceiro, o psicanalista. Com quem se parece o parceiro-psicanalista, o parceiro-Deus ciência ou o parceiro-Deus desejo? Com os dois. De um lado. há o analista-ciência. Procura-se o analista medalhão, bastante confiável, nada caprichoso, inalterável, ou ao menos que não se mexa muito. Lacan chegava a imajar essa parceria comparando o analista com o morto na partida de bridge, o que convidaria, portanto, o analista a sustentar uma posição cadaverizada, reduzindo sua presença a uma função do jogo e tendendo a confundir-se com o sujeito suposto saber.

Na outra face, porém, há o analista-desejo. Mesmo se o seu silêncio é divino, sua função comporta que ele fale ao menos de vez em quando, o que chamamos de interpretação. Isso conduz o sujeito a interpretar os ditos do analista. Desde o momento que o analista fala e se o interpreta, seu desejo entra no jogo. E não se recuou de fazer do desejo do analista uma função da partida jogada na análise.

Assim, se nos fizermos a questão de saber se o analista lembra o parceiro-Deus ciência ou o parceiro-Deus desejo, somos forçados a concluir que ele lembra os dois.

O que nos obriga a compará-lo com o parceiro divino? Sem dúvida é mais razoável compará-lo com o parceiro na vida, o parceiro vital. Observa-se com freqüência que se recorre ao parceiro-analista quando algo não vai bem com o seu parceiro na vida. Em uma análise, isso se revela às vezes desde o início, outras no decorrer da análise.

Queixamo-nos de nosso parceiro vital ao parceiro-analista de várias maneiras. Fenomenologicamente, isso ocupa parte considerável do tempo das sessões. Com freqüência, vamos ao encontro do parceiro-analista para perguntar o que devemos fazer com o parceiro vital, por exemplo, como pudemos ter sonhado em se juntar com semelhante praga. Ou ainda, para suportá-lo, para decifrá-lo, quando, por exemplo, não conseguimos entender o que diz, os sinais que emite, as mensagens ambíguas, equívocas, até mesmo maldosas, como se ele falasse por enigmas, e também por que nos ferimos com isso que ele nos diz. Em suma, tratamos a questão do desejo do parceiro junto ao parceiro-analista.

De maneira geral, uma mulher não consegue digerir o que diz seu homem, tampouco o que diz sua mãe. Isso vai longe, e toda regra tem sua exceção. Do lado do homem, freqüentemente o problema consiste em não conseguir escolher um parceiro, não estar certo de qual seria o melhor, caso tenha vários, ou se ele é bom, caso tenha um. Quando não o temos, e quando pensamos no fato de não tê-lo, nos perguntamos por quê. O que impede de tê-lo? Em todos os casos, recorrer à análise implica introduzir um parceiro suplementar na partida jogada pelo sujeito com um parceiro eventualmente imaginário.

A clínica, é o parceiro

Já podemos dizer que o que chamamos de clínica é o parceiro. Na análise, o parceiro é o real como impossível de suportar. Às vezes, o verdadeiro parceiro são os pensamentos, como para Descartes, no começo. É possível que o sujeito não consiga suportar os pensamentos que lhe ocorrem e sejam estes que o persigam. Como conseguir não pensá-los, como conseguir pensar em outra coisa? Em seguida, lá está ele recapturado por seus pensamentos. Ele se esforça em anular seu próprio “eu penso”, por exemplo, intoxicá-lo ou anestesiá-lo. É na trama com seus pensamentos que se joga a partida. É nela também que, em determinada forma clínica, pode ocorrer a idéia de suicídio, entendido aqui como uma forma radical de se divorciar de seus pensamentos.

Às vezes o parceiro essencial é o corpo, exatamente aquele que se tem na cabeça, o que encontramos tanto na histeria de conversão — menos freqüente hoje em dia, menos popular – como na clínica psicossomática.

Por fim, recorrer à análise é sempre substituir um casal pelo outro, ou minimamente sobrepor um ao outro. Aliás, o cônjuge, quando ele existe, nem sempre lida muito bem com isso; ele se opõe, tolera e, eventualmente, procura um analista. Como pude dizer certa vez, o cônjuge nem sempre é o sujeito com o qual estamos casados, tampouco aquele com quem dividimos a cama, o concubino.

À ocorrência de o parceiro cônjuge ser o pai chamou-se histeria feminina, e disso fez-se uma categoria clínica à parte. É claro que o parceiro cônjuge pode ser a mãe. O que nomeamos como o obsessivo? O sujeito cujo parceiro é o pensamento. No caso do Homem dos Ratos, fala-se sobre a dama de seus pensamentos. Trata-se antes, contudo, de seus pensamentos sobre a dama. Ele goza precisamente com seu pensamento. E o paranóico? O paranóico é aquele cujo parceiro é o que dizem os outros e que o visam de maneira maldosa.

O parceiro tem várias caras. Em uma palavra, o parceiro é multifacetado. Muita variedade, muita diversidade, mas não deixem de procurar o parceiro. Não se deixar hipnotizar com a posição do sujeito sem se perguntar: com quem ele joga a partida?

Na psicanálise, o parceiro é uma instância com a qual o sujeito está ligado de forma essencial, uma instância que lhe causa problemas e que eventualmente é enigmática.

As versões lacanianas do parceiro subjetivo

Como circunscrever o parceiro tomado nesse sentido? Em primeiro lugar, o sujeito não consegue suportá-lo, ou seja, ele não consegue mantê-lo homeostático. Nos primórdios da psicanálise, foi como se considerou o traumatismo.

Em segundo lugar, o sujeito goza repetidamente disso, como na análise. De modo geral, isso se evidencia. Isto significa dizer que o parceiro tem status de sintoma. Sem dúvida o parceiro sintoma é a fórmula mais geral para recobrir o parceiro multifacetado.

Façamos um pequeno retorno a Lacan, que de fato procurou saber quem é o parceiro fundamental do sujeito. A primeira resposta foi dada a partir de 1953: “um outro sujeito”. Trata-se de uma concepção dialética da psicanálise, a introdução de Hegel na psicanálise, tida como bizarra e apresentada por Lacan como um retorno a Freud. Nessa noção, há sintoma quando o Outro sujeito que é o seu parceiro fundamental não reconhece o seu desejo. Daí, o retorno ao analista como o sujeito capaz de reconhecer os desejos que não foram reconhecidos como deveriam ter sido no devido tempo pelo parceiro-sujeito.

Pois bem, esse retorno a Freud era uma simples roupagem? Um simples travestismo? Não se pode dizê-lo, primeiro porque Lacan foi aos textos de Freud, fez renascer a leitura de seus textos, na verdade um primeiro nascimento, pois eles até então nunca tinham sido trabalhados desta forma.

Contudo, havia uma necessidade profunda para que a introdução de Hegel na psicanálise se traduzisse como um retorno a Freud. Por quê? A dialética implica que o Outro sujeito, simetricamente, se institua na relação intersubjetiva. Se o paciente era reconhecido como o sujeito que devia se realizar na operação analítica, seu interlocutor, o parceiro, devia, ele também, ser um sujeito realizando-se na mesma operação. Disso decorre a necessidade lógica de valorizar o sujeito Freud, que fundou a psicanálise na própria operação analítica. Neste sentido, era necessário que tal introdução de Hegel se apresentasse como um retorno ao sujeito Freud, que inventara a psicanálise pela mediação dialética de seus pacientes. Por extensão, isso valeria para o próprio Lacan, reinventor da psicanálise no rastro de Freud.

Nessa primeira visão, a partida era concebida como sendo sempre jogada com um outro sujeito, até mesmo outros, conforme o momento da sua história, este ou estes outros não o reconhecendo como sujeito e o analista substituindo o Outro sujeito histórico reticente.

Ora, Lacan partiu daí, mas não parou, a problemática do parceiro permanecendo como eixo de toda a sua pesquisa. Ela implica – é o que falta à teoria do sujeito – que o sujeito como tal é incompleto, e que necessita de um parceiro, a questão sendo a de saber até que ponto ele o necessita. De fato, o primeiro parceiro inventado por Lacan, na via de Freud e de “Introdução ao narcisismo”, foi o parceiro-imagem ou, mais precisamente, o parceiro narcísico. “O estádio do espelho” narra que o parceiro essencial do sujeito é a sua imagem, e isso em razão de uma incompletude orgânica de nascimento, chamada de prematuração.

Foi daí que Lacan inventou o parceiro fascinante, porque não especular, o parceiro abstrato e essencial, cujo lugar encontramos na meditação filosófica: o parceiro simbólico.

A série dos parceiros

Prossigo declinando as versões lacanianas do parceiro subjetivo.

O primeiro dos parceiros é o parceiro-imagem e o segundo, o parceiro-símbolo. Uma série assim se esboça, cujos termos podem ser enumerados. Não é inútil interrogar-se antes dessa enumeração sobre o fim da série. E qual ele é? Situemo-lo imediatamente. O fim da série dos parceiros é o parceiro-sintoma.

imagem

símbolo

————–

sintoma

Jogar sua partida

Um parceiro é simplesmente aquele com quem jogamos a partida. Podemos nos referir à etimologia no que ela comporta de aleatório ou de contingente, sendo o contingente a própria marca do significante. A palavra parceiro provém de partner, palavra inglesa, importada pela língua francesa na segunda metade do século XVIII, o século francês no mundo em que era o francês a língua globalizada.

Por sua vez, o termo inglês partner foi tomado do francês antigo, curiosamente do termo parçonier, que significava “associado”[1]. Poderíamos traduzir parceiro (partenaire) com o termo associado. O parceiro é tanto o sócio com quem dançamos quanto aquele ao lado do qual exercemos uma profissão, ou partilhamos uma disciplina ou um esporte. É também aquele com quem conversamos ou transamos. Com o parceiro, somos parte interessada “em uma partida”.

A própria palavra partida (partie) mereceria que nela nos detivéssemos, destacássemos os paradoxos que chegam àqueles do objeto parcial, como se diz na psicanálise, e a partir do qual Lacan forjou o objeto a. A palavra partida designa o elemento do todo. Esta é a primeira definição do dicionário Robert. Na seqüência das definições, das traduções semânticas propostas pelo dicionário, descobrimos, de forma sempre ambígua, equívoca, que a palavra partida também designa o próprio todo, já que ela comporta as partes interessadas nesse todo. É por aí que a palavra partida está ligada ao jogo (jeu). Ela designa não só a convenção inicial dos jogadores, como também a própria duração do jogo, “no final do qual são designados ganhadores e perdedores”, diz o Robert.

Se esboço uma teoria do parceiro, é porque o sujeito lacaniano, aquele a quem nos remetemos, está essencialmente engajado em uma partida. Ele tem de maneira essencial, não contingente, mas sim necessária, de estrutura, um parceiro. O sujeito lacaniano é impensável sem um parceiro.

Afirmá-lo é aperceber-se do que há de essencial para o sujeito no que chamamos, desde Lacan, a experiência analítica, que não é nada mais do que uma partida, uma partida jogada com um parceiro. Trata-se de saber como compreender o que a partida de psicanálise pode ter de essencial para um sujeito, no sentido em que dizemos “a partida de cartas”. Como justificar o valor que pode tomar a partida de psicanálise para um sujeito senão postulando que existe fundamentalmente, e inclusive fora desse engajamento, quer este ocorra ou não, uma partida psíquica inconsciente?

O sujeito como tal está sempre engajado, quer o saiba ou não, em uma partida, o que supõe a existência da psicanálise, e que a partir desse fato, tentamos imaginar seus fundamentos, o que, por sua vez, conduz à hipótese de uma partida inconsciente. Se uma partida inconsciente é jogada para o sujeito, é porque ele é fundamentalmente incompleto.

A incompletude do sujeito foi ilustrada inicialmente por Lacan no estádio do espelho. Nos termos de nossa discussão, o estádio do espelho é uma partida jogada pelo sujeito com sua imagem. Ao considerarmos essa construção de Lacan, tendo como pano de fundo a elaboração psicanalítica, somos levados a dizer que “O estádio do espelho” é a versão lacaniana do narcisismo freudiano, do que Freud postulou em “Introdução ao Narcisismo” (1914). O narcisismo freudiano parecia propício para fundar uma autarcia do sujeito. Ele foi lido assim. Há um nível ou um momento em que o sujeito não precisa de ninguém, encontrando nele próprio o seu objeto. Fez-se do narcisismo freudiano a ausência de partida, e daí se suspeitou que seriam ilusórias as partidas que o sujeito poderia jogar em relação ao narcisismo. O estádio do espelho inverte essa leitura uma vez que ele introduz a alteridade no cerne da identidade-a-si, definindo desse modo um status paradoxal da imagem. A imagem de que se trata no estádio do espelho é ao mesmo tempo a imagem-de-si e uma imagem outra.

A partida imaginária do narcisismo, a-a’, foi descrita por Lacan como um impasse, tanto na vertente histérica quanto na vertente obsessiva da neurose. Dessa partida o sujeito sempre sai perdedor. Ele só sai às próprias custas.

Em seguida, como afirmamos acima, Lacan introduziu um outro parceiro que não a imagem, o parceiro simbólico, a partir da idéia de que a clínica como patologia se enraíza nos impasses da partida imaginária, impasses que necessitam de análise como partida simbólica. Supõe-se que essa partida simbólica ocasione o passe, isto é, uma saída exitosa para o sujeito.

A conversão de agalma em palea

Na perspectiva que tomo sobre a elaboração de Lacan a partir dos termos partida e parceiro, a análise deveria ser uma partida exitosa para o sujeito, o meio de ganhar a partida que ele perde no imaginário, e que constitui precisamente sua clínica. Daí o paradoxo da posição do analista como parceiro que, no sentido que Lacan lhe dá, é suposto jogar a partida simbólica para perdê-la. Como analista, ele só pode ganhar a partida sob a condição de perdê-la e de fazer o parceiro-sujeito ganhá-la. Sem dúvida a posição do analista comporta uma dimensão de abnegação. O que Lacan chama de “a formação do analista” se enraíza neste ponto: aprender a perder a partida que joga com o sujeito, de modo que o ganho seja do sujeito.

Talvez seja possível evocar, tal como presenciei, um fim de análise em sua rusticidade, sua ingenuidade, sua brutalidade, como diz Lacan, que valoriza o que isso comporta de ganho para o sujeito e de um certo desarvoramento correlato para o analista. Eis que ao fim de uma longa trajetória analítica o sujeito sonha que algo que só pode ser designado como porcaria sai de sua perna, de cor negra, a cor própria, dizem as associações, a um objeto do consultório do analista. Algum tempo depois, eis o sujeito que enuncia, com temor e tremor, que “ele é um porco”. Desse modo, ele faz recair sobre o analista a máscara do lobo que de fato se saciara com esse porco – ele próprio muito ativo do ponto de vista oral – durante anos. Algum tempo depois, esse sujeito, até então dócil, respeitoso, admirador do analista, termina por lhe dar uma flechada de Parthe[2]: “Você é um pentelho”. E isto é o fim. É o adeus, o golpe de misericórdia: “Estou vingado” – são esses os meios: a porcaria preta, o “sou porco” e o “você é um pentelho”.

Essa série constitui um fim de análise absolutamente sustentável. E eis o analista, lugar de verdade, reduzido à sua essência de merda. Como dizer de outro modo isso que para o sujeito desperta a sensação de um maravilhoso alívio na pesquisa da verdade e que não culmina na visão da essência divina? A elaboração verídica e os sentimentos que a acompanham, isso não passa de merda para o sujeito. Trata-se de uma verdade um pouco curta, mas isso pode, a meu ver, representar validamente um fim de análise, e não uma interrupção.

Nos três tempos que detalhei, percebemos uma envolvente, uma brutal – para o próprio sujeito – conversão do agalma em palea. A formação do analista situa-se exatamente no ponto de assumir a conversão do agalma em palea, e mais do que isso, de querê-la, mesmo que o sujeito seja a esse respeito ainda cego, que para ele isso seja impensável, inclusive doloroso pensá-lo.

O parceiro-símbolo

Falei sobre como Lacan descreveu as estruturas clínicas como impasses, não como impasses ilusórios, mas sim imaginários, no sentido de que a verdade tem estrutura de ficção. Com isso, procurava enfatizar que há tantos modos de tapeação, quanto de mentira, o passe sempre devendo ser buscado, desde o início de seu ensino, do lado do que não engana. Eis por que ele acreditou, a princípio, encontrar uma saída do lado do Outro, como Outro da boa fé, aquele que não engana.

Dessa forma ele distinguiu o outro imagem do Outro símbolo, afirmando que este último, por excelência, não engana. Como formula na página 455 de Escritos: “a solução dos impasses imaginários deve ser buscada do lado do Outro, distinguido por um A maiúsculo, sob cujo nome designamos um lugar essencial à estrutura do simbólico. […] o garante da Boa-Fé necessariamente evocada pelo pacto da fala”. Enfatizo aqui o termo ‘necessariamente’. Para o primeiro Lacan, havia algo “que não cessa de se escrever quando se fala”. É a referência ao Outro que não engana.

Isso não significa que, nos próprios termos de Lacan (:458), nos confins da análise, na zona que diz respeito ao chamado fim de análise e que também é a expulsão do sujeito para fora do seu impasse, deve-se restituir na experiência uma cadeia significante? Se opomos o parceiro-imagem e o parceiro-símbolo, o fim de análise é a restituição da cadeia significante.

A esse respeito Lacan considerava três dimensões. Uma dimensão referida ao significado, a da história de uma vida vivida como história, e isso supõe então a epopéia narrada pelo sujeito, a narrativa contínua de sua existência; uma dimensão significante, a percepção de sua sujeição às leis da linguagem; e o acesso à intersubjetividade, ao “eu” (je) intersubjetivo, por meio do qual a verdade entra no real. As três dimensões da cadeia significante última valem antes de mais nada pela ausência que irrompe, a saber, pela ausência de qualquer referência ao desejo e ao gozo. É isto o que a ideia de uma partida jogada com o parceiro-símbolo essencialmente comporta. A partida e sua saída exitosa deixam de lado tudo o que concerne ao desejo e ao gozo.

A fenomenologia da experiência analítica segue essa direção, pois nela abrimos mão de qualquer gozo assimilável ao que se obtém, de maneira mais ou menos satisfatória, com o parceiro sexual. A fenomenologia da experiência analítica parece pôr em evidência que o parceiro essencial do sujeito é o Outro do sentido. Como se diz, enfim pode-se falar na experiência analítica. Enfim é possível apor palavras sobre aquilo de que se trata, oportunidade que os acasos da existência não facilitariam ao sujeito. Dito de outro modo, parece que a análise funda, com seu método, com os meios empregados, o privilégio do semântico sobre o sexual.

Nesta perspectiva, a operação analítica pode ser definida como a substituição de todo parceiro-imagem pelo parceiro-símbolo. É aí, restituindo essa dimensão, que torna-se possível apreender a primazia, retomada por Lacan em um segundo momento, do falo freudiano como significante.

Tal como o mostro, percebe-se que isso comporta uma modificação do conceito de Outro. O Outro por mim evocado era o Outro da boa fé, o Deus dos filósofos. Considerar o falo como significante significa degradá-lo, afirmar que nele há desejo, motivo pelo qual Lacan considerou o falo como o parceiro-símbolo. Ele assim arranca o desejo do imaginário, atribuindo-o ao parceiro-Outro.

O falo é um significante. A inovação, que fez tremer a prática analítica em suas bases, quer dizer que o Outro não é apenas o Outro do pacto da fala, mas também o Outro do desejo.

Por essa razão, o parceiro-símbolo é mais complexo do que se pode pensar à primeira vista, o que levou Lacan a reler e reescrever a teoria freudiana da vida amorosa em que o parceiro-símbolo aparece, de um lado, como parceiro-falo e, de outro, como parceiro-amor, ou seja, não somente como o parceiro da boa fé em relação às tapeações imaginárias, mas também como um parceiro complexo que se apresenta com uma dialética diversificada segundo os sexos. É disso que trata “A significação do falo”, texto várias vezes comentado por mim.

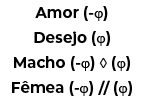

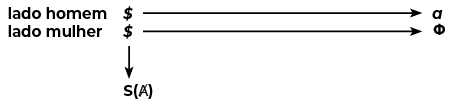

Acrescentemos a nossa série o parceiro-falo e o parceiro-amor, apondo-lhes os pequenos significantes Φ e Ⱥ.

O parceiro a

Acrescentemos imediatamente o parceiro apresentado ao sujeito por Lacan: o parceiro pequeno a, parceiro essencial revelado por ele a partir da estrutura da fantasia. Não é o Outro sujeito, nem a imagem, nem o falo, mas um objeto extraído do corpo do sujeito. A partir daí Lacan elaborou o parceiro essencial, que o conduziu ao parceiro-sintoma, que é de maneiras diversas, o parceiro-gozo do sujeito.

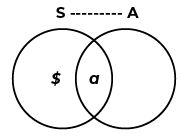

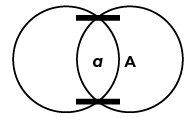

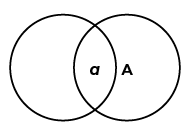

Em “Posição do inconsciente”, Lacan institui de modo definitivo o campo do Outro face ao espaço do sujeito, representado por um conjunto. Encontramos aí de certa forma essa parceria fundamental entre o sujeito e o Outro, para mostrar que a sua raiz é o objeto a, e que o sujeito tem essencialmente como parceiro no Outro o objeto a. No interior do campo simbólico, no interior da verdade como ficção, ele tem de se haver, ele se relaciona e se associa, essencialmente na fantasia, com o objeto a. Este é de algum modo a substância não apenas da imagem do outro, como também do Outro.

O que é a sexualidade? O que é o Outro sexual, se o parceiro essencial do sujeito é o objeto a, isto é, algo de seu gozo? Na época em que Lacan nos apresentava o esquema, ele dizia que “a sexualidade é representada no inconsciente pela pulsão”. Algum tempo se fez necessário para que ele percebesse que a pulsão não representa a sexualidade. Ela não a representa como relação com o Outro sexual. Ao contrário, ela a reduz à relação com objeto a. Que conseqüências podem ser extraídas dessa frase de Lacan? Ora, se a sexualidade só é representada no inconsciente pela pulsão, isto quer dizer que ela não é representada. Ela é representada por outra coisa, ela é uma representação não representativa.

O que é a sexualidade? O que é o Outro sexual, se o parceiro essencial do sujeito é o objeto a, isto é, algo de seu gozo? Na época em que Lacan nos apresentava o esquema, ele dizia que “a sexualidade é representada no inconsciente pela pulsão”. Algum tempo se fez necessário para que ele percebesse que a pulsão não representa a sexualidade. Ela não a representa como relação com o Outro sexual. Ao contrário, ela a reduz à relação com objeto a. Que conseqüências podem ser extraídas dessa frase de Lacan? Ora, se a sexualidade só é representada no inconsciente pela pulsão, isto quer dizer que ela não é representada. Ela é representada por outra coisa, ela é uma representação não representativa.

Lacan formulou de modo fulgurante a conseqüência dessa não representação com o “não há relação sexual”, o que significa dizer que o parceiro essencial do sujeito é o objeto a, alguma coisa de seu gozo, seu mais-de-gozar. Dito de outro modo, a invenção lacaniana do objeto a quer dizer que não há relação sexual.

O parceiro do sujeito não é o Outro sexual. A relação sexual não está escrita. O que isso quer dizer, essa fórmula é verdadeira ou falsa? Não se trata de dizer que ela é falsa, mas sim que ela não está no real. Ela está ausente, o que justifica, dá lugar à contingência, ou seja, demonstra a necessidade da contingência no que poderíamos chamar de “a história sexual do sujeito”, a narração de seus encontros. Em uma palavra, isso explica que só há encontros, o que Lacan descobrira ao isolar a função do significante.

Como a mais simples etimologia o mostra, o significante porta consigo o arbitrário. A derivação do sentido das palavras que utilizamos não está escrita como necessária em nenhum lugar. São sempre de encontros, cada palavra é um encontro, a incidência de cada uma delas no desenvolvimento erótico do sujeito está marcada por essa contingência, o que representamos sob a forma do traumatismo, sempre um encontro, sempre uma má surpresa. A história vivida como história é aquela das más surpresas que tivemos. Como Lacan o disse, muito antes de chegar à não-relação sexual: “[…] é pela marca de arbitrariedade própria da letra que se explica a extraordinária contingência dos acidentes que dão ao inconsciente sua verdadeira aparência” (Lacan, “A psicanálise e seu ensino”).

Uma análise só faz valorizar, destacar essa extraordinária contingência. Chamamos de “o inconsciente” as conseqüências dessa extraordinária contingência, ou seja, é a própria contingência que a instância do significante como tal imprime no inconsciente.

Como dizia, foram precisos dez anos para Lacan explicar a razão dessa contingência pela não-relação sexual. Se há essa contingência, é porque de maneira correlata algo não está necessariamente inscrito. O parceiro, na condição de parceiro sexual, jamais está prescrito, ou seja, programado. Nesse sentido, o Outro sexual não existe em relação ao mais-de-gozar, vale dizer, o parceiro verdadeiro essencial é o parceiro de gozo, o próprio mais-de-gozar.

Daí a interrogação sobre a escolha de cada um de seu parceiro sexual. Pois bem, o parceiro sexual sempre seduz pela forma como ele se acomoda à não-relação sexual, ou seja, só seduzimos por meio de nosso sintoma.

Eis por que Lacan dizia em O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-3) que é o “encontro, no parceiro, dos sintomas e dos afetos de tudo que marca em cada um o rastro de seu exílio da relação sexual” o que provoca o amor, o que permite vestir o mais-de-gozar com uma pessoa.

Trata-se de uma nova doutrina do amor em que este não passa apenas pelo narcisismo. O amor passa pela existência do inconsciente, o que supõe que o sujeito perceba no parceiro o tipo de saber que nele responde à não-relação sexual, ou seja, supõe a percepção, no parceiro, do sintoma que ele elaborou em razão da não-relação sexual. É precisamente sob essa perspectiva que Lacan elaborou, nesse mesmo Seminário, que o parceiro do sujeito não é o Outro, mas sim o que vem substitui-lo sob a forma da causa do desejo. Eis aí a concepção radical do parceiro que faz da sexualidade uma vestimenta do mais-de-gozar.

Quais as vantagens dessa perspectiva? Por exemplo, ela permite abordar as toxicomanias. A toxicomania segue as linhas da estrutura, ela é um anti-amor, pois prescinde do parceiro sexual e se concentra, se dedica ao parceiro (a)-sexuado do mais-de-gozar. Ela sacrifica o imaginário em nome do real do mais-de-gozar. Além disso, a toxicomania é atual, ela pertence a uma época que prefere o objeto a em detrimento do Ideal, uma época em que I vale menos que a

![]()

Se nos interessamos hoje pela toxicomania, que existe desde sempre, é porque ela traduz maravilhosamente a solidão de cada um com seu parceiro-mais-de-gozar. A toxicomania pertence ao liberalismo, à época em que nos lixamos com os ideais, em que não nos ocupamos de construir o Outro, em que os valores ideais do Outro empalidecem, desagregam-se frente à globalização de que ninguém está a cargo, enfim, uma globalização que prescinde do Ideal.

O sintoma é metáfora da não-relação sexual

O que o inconsciente interpreta? Façamo-nos a questão. O inconsciente interpreta precisamente a não-relação sexual, e ao interpretá-la, cifra a não-relação sexual, ou seja, a cifração da não-relação sexual é correlata ao sentido que ela assume para um sujeito. É o sintoma o que inicialmente libera a cifração da não-relação sexual, e nisso ele vai mais longe que o inconsciente, uma vez que é suscetível de se encarnar no que de melhor conhecemos, a saber, o parceiro sexual.

Fixarei assim essa fórmula ponto de basta, tentativa de problemas-soluções, que estabelece uma conexão entre dois termos do sintoma: S, na definição desenvolvida por Lacan e utilizada na última parte de seu ensino, e o símbolo do conjunto vazio, que escrevo abaixo por comodidade, para abreviar o que Lacan designou como a não-relação sexual.

![]()

Sem irmos mais longe, tomei o símbolo do conjunto vazio, certamente infringindo o fato de que essa relação não pode se escrever na definição lacaniana. Lacan jamais a escreveu, jamais procurou um matema da não-relação sexual, para exemplificar a impossibilidade de escrevê-la. O mérito de tal fórmula foi o de resumir o que pude desenvolver e estabelecer acerca da correlação entre os termos sintoma e não-relação sexual, escrevendo-a sob a forma de uma substituição, de uma metáfora. O sintoma vem no lugar, é metáfora da não-relação sexual.

A fórmula se completa com a modalidade destinada a cada um desses dois termos, uma vez que a não-relação sexual não cessa de não se escrever, de não comparecer ao lugar onde, por motivos certamente equívocos, nós a esperaríamos, enquanto o sintoma não cessa de se escrever, ao menos para o sujeito. A fórmula lembra assim que a necessidade do sintoma responde à impossibilidade da relação sexual. A não-relação sexual é uma qualificação de espécie, da espécie do ser vivo, que chamamos de espécie humana, e à qual, nessa dimensão, não podemos deixar de fazer referência. Tal fórmula quer dizer que não há ser proveniente dessa espécie que não tenha sintoma, ou seja, não há homem, no sentido genérico, sem sintoma.

A fórmula permite ver de forma elementar que o sintoma se inscreve no lugar do que se apresenta como falha, falha do parceiro sexual “natural”. Na espécie, o sexo como tal não indica o parceiro de nenhum indivíduo proveniente da dita espécie, e não basta, como Lacan o enfatiza, para tornar parceiros aqueles que têm relações. Isto é o que permite definir a palavra parceiro como o que se põe como termo da relação que não há.

Se há relação, quando se estabelece o que parece ser uma relação, é sempre uma relação sintomática. Na espécie humana, a necessidade, o “não cessa de se escrever” se escreve sob a forma do sintoma. Não há relação suscetível de ser estabelecida entre dois indivíduos da espécie que não passe pela via do sintoma.

Mais que obstáculo, o sintoma aqui é mediação. Em certo momento conduziu Lacan a identificar o parceiro e o sintoma. Poder-se-ia pensar que o parceiro é sintoma quando ele não é o bom. Pois bem, essa construção implica o contrário. O parceiro sintomatificado é o melhor, aquele com o qual estamos o mais perto possível da relação.

Assim, na experiência analítica, quando um sujeito testemunha que tem um parceiro insuportável, do qual se queixa, o bê-á-bá é de dizer-lhe que não é por acaso que se juntou a ele, e que tal parceiro lhe propicia o mais-de-gozar que lhe convém. É no nível do mais-de-gozar, caso se queira operar, que devemos operar. São casos como este que chamarei de união sintomática, e que tocam mais de perto a existência da relação sexual.

O conceito atual de sintoma

Pretendo avançar no conceito do sintoma em suas relações duplas com a pulsão e com o que chamamos, desde Lacan, de Outro, quase-matema que não possui apenas uma significação nem apenas um uso. Tento esclarecer e precisar este nome cifrado a que nos referimos, o objeto a.

Um modo-de-gozar sem o Outro

Gostaria de evocar a toxicomania no fio que começa a ser tecido a partir da dimensão autística do sintoma. Por que nosso interesse? A toxicomania é um modo-de-gozar em que aparentemente se prescinde do outro, que existiria para que se dispense o Outro, e no qual se goza a sós. Ponhamos de lado, sem esquecê-lo, que num certo sentido o próprio corpo é o Outro. Creio ser possível transmitir algo se simplesmente digo, se repito que é um modo-de-gozar em que se dispensa o Outro, e que por isso o gozo toxicômano tornou-se emblemático do autismo contemporâneo do gozo.

Tentei resumi-lo com o pequeno matema I < a. O que isso quer dizer? O I é válido, está em pleno exercício quando o circuito do modo de gozo deve passar pelo Outro social e o faz de forma evidente, enquanto hoje, como dizia Lacan, nosso modo de gozo, de agora em diante, situa-se apenas no mais-de-gozar. É isto o que constitui sua precariedade, porque ele não é mais solidificado, não está mais garantido pela coletivização do modo-de-gozar, ou seja, ele está particularizado pelo mais-de-gozar. De modo breve, ele não está mais engastado, organizado e solidificado pelo Ideal, sendo sua forma contemporânea funcionalmente atraída por seu status autístico. Como conseqüência, surge o problema de fazer entrar aí S(Ⱥ), de forçar o sintoma em seu status “autístico” a se reconhecer como significado do Outro. Esta não é uma operação anti-natureza.

Pensemos no ópio. O gozo do ópio é um sintoma que os ingleses, os imperialistas ingleses, os vitorianos propuseram intencionalmente aos chineses na bela época do Império. Certamente havia ali uma disposição, um pequeno fundo tradicional de gosto pelo ópio, mas este sintoma lhes foi sistematicamente proposto, e eles o adotaram. Esse sintoma convinha às finalidades de dominação e o Partido Comunista chinês, ao tomar o poder em 1951 – como já acontecia nas zonas que se tinham liberado do imperialismo – começou a erradicação política desse sintoma.

A fábula política e sua moral

Façamos um excurso e reflitamos a respeito de tal dominação pelo sintoma. Não há melhor forma de dominar, do ponto de vista do mestre, do que inspirar, propagar, promover um sintoma, ainda que isso pregue peças.

Quando os castelhanos derrotaram os catalãos, só lhes deixaram uma saída sintomática: trabalhar. Os catalãos começaram a trabalhar enquanto os castelhanos, os senhores, nada faziam. Após algum tempo o trabalho tornou-se evidentemente uma segunda natureza para os catalãos. Hoje quando já não mais estão dominados do mesmo modo, continuam a trabalhar.

Pensemos também no que aconteceu aos tchecos, quando, na batalha da Montanha Branca, a Boêmia foi derrotada pelos imperiais. Os tchecos começaram a trabalhar e continuam… Os austríacos, durante muito tempo, pararam. Hoje, tendo perdido o seu império, foram de algum modo forçados a trabalhar. É óbvio que simplifico uma história complexa.

Podemos observar o sintoma tornar-se uma segunda natureza, no sentido em que Freud explica a metapsicologia a propósito da neurose obsessiva em “Inibição, sintoma e angústia” (1926). Há um momento em que o sujeito adota o sintoma, o integra à sua personalidade, e cessa de se queixar. Isso é formidável. Nem os catalãos, nem os tchecos se queixam de trabalhar, antes são os outros que se queixam do excesso de trabalho deles.

Há, contudo, uma moral da fábula política. Nossa tendência espontânea é considerar o sintoma como uma disfunção. Dizemos sintoma quando algo claudica, porém a disfunção sintomática só se localiza em relação ao Ideal. Quando cessamos de localizá-la em relação ao Ideal, ela vira funcionamento. A disfunção é um funcionamento, é assim que as coisas funcionam.

É preciso reconhecer o quanto a psicanálise contribuiu para a precariedade do modo de gozo contemporâneo. Ela realmente fez muito para que a relação entre o Ideal e o objeto a tendesse para este último.

Quando recebemos um sujeito homossexual, vemos que parte da chamada técnica analítica consiste em não visar de modo algum o abandono da homossexualidade, salvo quando possível, ou quando desejado pelo sujeito. Ela visa essencialmente obter do Ideal que ele cesse de impedir o sujeito de praticar seu modo de gozo nas condições mais convenientes. A operação analítica visa aliviar o sujeito de um Ideal que eventualmente o oprime, e de colocá-lo em condições de manter com seu mais-de-gozar – o mais-de-gozar de que é capaz, o seu – uma relação mais confortável. A pressão da psicanálise certamente contribuiu para esta sensacional e contemporânea inversão dos fatores do modo-de-gozar.

O mestre também tem sintomas. Na história, foi a preguiça que permaneceu sob a imagem magnífica do Grande de Espanha, para quem de fato era degradante fazer o que quer que fosse. Ele estava congelado em uma preguiça divina, que, aliás, atingiu toda a Europa clássica. De certa forma, não mais nobre que o Espanhol, simplesmente porque ele não mexe uma palha. Prosseguindo na psicologia dos povos, na Inglaterra ocorreu exatamente o contrário, onde para uma aristocracia trabalhadora entregar-se ao trabalho não era decadente, o que lhe valeu resultados sensacionais durante um período de dominação do mundo.

É mais complicado situar a França. No século XVIII, brincava-se de trabalhar. Maria Antonieta e os carneirinhos são seus símbolos. Não a preguiça, mas sim a homenagem prestada ao trabalho das massas trabalhadoras. Isto mudou. A aristocracia francesa foi impedida de trabalhar. Quando o burguês gentil-homem se toma por um gentil-homem e diz: “Sim, o único dissabor que tenho é que meu pai vendia lençóis”, se lhe responde: “Nada disso, tratava-se de um gentil-homem que brincava com seus amigos de passar lençóis”. A nobreza de toga complicou o panorama, porém o que fundamentalmente mudou as coisas foi a ideologia do serviço público, a sensacional solução encontrada por Napoleão para mandar ao trabalho inclusive a aristocracia, para desse modo fabricar uma nova. Ele conseguiu que a nobreza não somente brigasse entre si – era este o sintoma essencial da nobreza francesa – como também que trabalhasse. Para tanto, inventou grandes concursos, as grandes Escolas, a meritocracia francesa e a produção de uma elite da suposta nação; uma aristocracia do mérito que hoje, de algum modo, fraqueja em seu funcionamento. O sintoma não funciona mais. O amor ao serviço público como sintoma cai em desuso. Até mesmo os assuntos de corrupção, com os quais nos encantamos todos os dias, testemunham o enfraquecimento do antigo sintoma que fora inculcado pelo mestre.

A esse respeito, é válido um comentário sobre os Estados Unidos, cuja vantagem foi a de não terem tido nobreza… Eles acabaram por ter uma, essencialmente a nobreza do dinheiro. A princípio ganha-se dinheiro de todos os meios e, em seguida, enobrece-se com a filantropia. Há os grandes museus americanos, as grandes coleções, todas procedentes de trabalhadores enriquecidos.

Fiz esse pequeno excurso para ampliar um pouco o conceito de sintoma. Sem ele, estaríamos de saia justa, tendo somente os sintomas da psicopatologia da vida cotidiana.

Os sintomas da moda

É preciso distinguir as drogas. O gozo da maconha é um sintoma que não rompe necessariamente com o social. Ao contrário, ele com freqüência é considerado como um adjuvante à relação social, ou mesmo à relação sexual. Eis por que o presidente Clinton e outros podem confessar terem tocado tal gozo sem por isso serem desconsiderados. Reencontramos aqui o critério lacaniano essencial a respeito do gozo toxicômano, verdadeiramente patológico quando preferido ao pipizinho, ou seja, quando longe de ser um reforço, ele, ao contrário, é preferido à relação sexual, a ponto de este gozo obter um tal valor para o sujeito, que ele o prefere a tudo, tendo ou não que praticar crimes para alcançá-lo.

Lacan foi obrigado a recorrer às ficções kantianas para explicar o gozo perverso. Kant considerava líquido e certo o seguinte: se disserem a você que o cadafalso o aguarda ao término de uma noite de amor com uma mulher, você renuncia à mulher. Lacan, por sua vez, diz que não se recua forçosamente, sobretudo se aí estiver em causa um gozo que vai além do amor à vida. É o critério propriamente lacaniano do gozo toxicômano como patologia.

A tolerância que se tem à maconha provém do fato de que ela de modo algum se inscreve nessa dinâmica de excesso, em relação a que pensaríamos evidentemente em opô-la à heroína, que, contrariamente, responde perfeitamente ao critério lacaniano. A fim de não deixar de particularizar as drogas, é preciso ainda opor a heroína à cocaína. A heroína está na vertente da separação. Ela conduz ao status de dejeto, até mesmo quando o dejeto é estilizado ou valorizado como acontece no mundo da moda, em que, durante anos, se fez uso para a admiração de modelos drogados, cuja postura e estado físico aludiam à heroína. Já a cocaína está na vertente da alienação. Assim como a heroína tem um efeito separador em relação aos significantes do Outro, a cocaína é utilizada como facilitador da inscrição no redemoinho do Outro contemporâneo.

Sirvo-me da alienação e da separação – dois movimentos, dois batimentos isolados por Lacan e encontrados em “Posição do Inconsciente” e em O Seminário, livro 11 – para ordenar o que me parecem ser as doenças mentais da moda. Há sintomas da moda, e não estamos ampliando excessivamente nosso conceito de sintoma ao admitirmos e conceitualizarmos o fato de que há sintomas da moda. A depressão, por exemplo. Criticamos o conceito de depressão, consideramos que ele é mal formulado, que difere de uma estrutura para outra. Comecemos por não desprezar o significante depressão. É um bom significante, relativamente novo, e dele nos servimos. Nós que nos cansamos em produzir significantes novos, em esperá-los, saudamos um significante novo que funciona! A depressão é um significante formidável. Ele com certeza é clinicamente ambíguo. Mas talvez tenhamos algo melhor a fazer do que brincar de médicos de Molière, vindo com toda nossa erudição, por mais justificada que ela seja, criticar um significante que atualmente diz algo a todos. Eu só o tomo neste nível e nada tenho contra a investigação clínica que pode ser feita a esse respeito. Não é anódino, porém que hoje em dia isso diga algo a todo mundo, que seja uma boa metáfora e, dado o caso, um ponto fixo, um ponto de basta que ordena a queixa do sujeito.

A própria depressão faz dupla. Ela está claramente na vertente da separação, e representa uma identificação com o objeto a como dejeto, como resto. São os fenômenos temporais que mostram bem a separação da cadeia significante e que na depressão podem ser acentuados como o fechamento definitivo do horizonte temporal. A depressão faz dupla com o estresse, este um sintoma da alienação. É o sintoma que afeta o sujeito tragado pelo funcionamento da cadeia significante e por sua aceleração, daí sua aliança com o sintoma da cocaína.

Anorexia e bulimia são outros dois sintomas na moda. Sem dúvida a anorexia está do lado do sujeito barrado, do lado da separação. É a estrutura de qualquer desejo; a rejeição da mãe nutridora e, mais amplamente, a rejeição do Outro é o que nela está em primeiro plano. Já a bulimia, em razão de pôr em primeiro plano a função do objeto, está do lado da alienação. É preciso levar em conta o que Appolinaire salienta e Lacan enfatiza: “Aquele que come nunca está só”. De fato, a bulimia afasta bem menos o sujeito das relações sociais do que a anorexia levada ao extremo.

Portanto, nessa rápida ordenação, eu tenderia a situar a bulimia do lado da alienação e a anorexia do lado da separação. O que percebemos nos dois casos? É fundamentalmente nesses sintomas que aparece sua verdade, sua equivalência ao objeto a. Em outras palavras, o status de objeto a se evidencia tanto na anorexia quanto na bulimia.

![]()

Tomei como referência, por exemplo, a anorexia que está na moda, a dos manequins como modelo físico. O manequim anoréxico é a evidência do desejo, a evidência de que nada pode satisfazer e preencher. Há uma afinidade entre o manequim e a anorexia: nada de saciedade, pois a saciedade é o gozo. Nesse sentido, a anorexia é a evidência do desejo e, por isso mesmo, conduz a uma falicização do corpo que está fundamentalmente ligada à magreza. Em “A direção do tratamento”, Lacan o evoca ao abordar o sonho da Bela Açougueira, que se conclui pela análise do sujeito identificado à fatia de salmão: “ser o falo, nem que seja um falo meio magrelo”. Há uma afinidade entre a feminidade falicizada e a magreza, assim como há entre a primeira e a pobreza. Não o considero como clínica definitiva e ne varietur. Tento apenas animar um pouco a paisagem. Não nos detivemos apenas no sintoma obsessivo bem situado, enquadrado, que afeta o Homem dos ratos, tampouco apenas no sintoma histérico. Hoje fazemos uso do termo sintoma de um modo mais amplo e diversificado.

Uma economia sintomal

Desenvolverei um pouco mais o conceito de sintoma. Lerei algumas frases escritas para a segunda reunião regional da Escola do Campo Freudiano de Caracas e as desenvolverei em seguida.

“No sintoma, há o que muda e o que não muda. O que não muda faz do sintoma um rebento da pulsão. De fato, não há pulsões novas. Em contrapartida, há novos sintomas, os que se renovam. É o envelope formal do núcleo, Kern, de gozo (o objeto a). […]

O Outro cujo sintoma é mensagem inclui o campo da cultura. É isto o que faz a historicidade do sintoma. O sintoma depende de quem escuta e de quem fala.

Vejam o Shabbath magistralmente decriptado por Karl Grinburg. Vejam a epidemia contemporânea das personalidades múltiplas nos Estados Unidos, estudada por Yan Hacking e mencionada por Éric Laurent.

Há sintomas da moda e há sintomas que saem de moda.

Há países exportadores de sintomas. Hoje em dia, são os Estados Unidos. O sintoma soviético desapareceu. Há países que exportam meios de satisfazer os sintomas dos outros, por exemplo, a Colômbia.

Em suma, há toda uma economia sintomal ainda não conceituada. Isto diz respeito à clínica, pois esta é não somente da Coisa, mas também do Outro”.

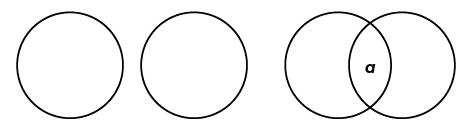

Nesses brevíssimos comentários, eu opus uma parte constante do sintoma e uma parte variável. A primeira é o apego pulsional do sintoma; a segunda, sua inscrição no campo do Outro. No que concerne ao sintoma, considero que devemos nos orientar sobre esta disjunção e ao mesmo tempo trabalhá-la. Qual é essa disjunção? É a disjunção entre as pulsões, de um lado, e o Outro sexual, de outro.

Ao postular a existência da pulsão genital, Freud negava tal disjunção, ou seja, ele afirmava uma pulsão que comporta nela própria a relação com o Outro sexual, que se satisfaz na relação sexual com o Outro, portanto uma comunicação entre o registro das pulsões e o registro do Outro sexual. Para Freud, aliás, isso às vezes expressava uma continuidade. A princípio, apaixona-se pelo seio da mãe e em seguida é a mãe quem se ama. Em outras palavras, há aí uma espécie de continuidade pulsional, o que permite a Freud, em certos parágrafos, apressar-se para nos mostrar o desenvolvimento sexual.

Lacan intervém neste ponto ao formular: “Não há pulsão genital”. A pulsão genital é uma ficção freudiana – como são as pulsões em geral – que não funciona, não corresponde. Pois bem, aqui se impõe o ponto de vista segundo o qual há disjunção entre pulsão e Outro. Essa disjunção evidencia tanto o que há de auto-erótico na pulsão como o status auto-erótico da mesma, razão pela qual as pulsões afetam o corpo próprio e se satisfazem no corpo próprio. Em outras palavras, a satisfação da pulsão é a satisfação do corpo próprio, o nosso próprio materialismo. O lugar desse gozo é o corpo do Um.

Esse fato torna sempre problemático o status do gozo do Outro e do gozo do corpo do Outro. Falar do gozo do corpo do Outro aparentemente é uma metáfora em relação ao que é do real, a saber, o gozo do corpo do Um. Sempre é possível acrescentar: o corpo do Um é de fato marcado pelo Outro, ele é significantizado etc. Do ponto de vista do gozo, o lugar próprio do gozo é todavia o corpo do Outro. Quando se é verdadeiramente gozado pelo corpo do Outro, há para isso um nome clínico preciso.

Esse ponto de vista tem um embasamento muito sólido. Por exemplo, isso é o que fundamenta Lacan ao lembrar que o sexo não basta para constituir parceiros. Se tomamos o gozo fálico como gozo do órgão, podemos até dizer que trata-se de um gozo que não é verdadeiramente do corpo do Um, que está fora do corpo, que é suplementar etc. Isso não impede que seu lugar não seja o corpo do Outro. Há uma dimensão do gozo fálico que está amarrado ao corpo do Um. Mesmo quando Lacan fala do gozo feminino, que não é aquele do órgão em que a alteridade está presente, ocorre-lhe formular que no gozo, mesmo o gozo sexual, a mulher é parceira de sua solidão, e que o homem não chega a alcançá-la.

Surge nas fórmulas o cada-um-por-si pulsional e a horrível solidão do gozo, que é particularmente evidenciada na dimensão autística do sintoma. Há algo do gozo que se afasta do campo do Outro. Aliás, é este o fundamento de todo cinismo.

O sintoma aparelha o mais-de-gozar

O que acontece do lado do campo do Outro? É nele que se organiza, disjunta, a relação com o Outro sexual, organização que depende da cultura, de certas invenções da civilização. Aqui a monogamia, assentada no adultério, lá a poligamia, assentada na força d’alma etc. As diversas invenções da civilização conhecem sucessos ou decadências, mas sempre constituem cenários da relação sexual disponíveis, tal como semblantes, que não substituem o real que falha, o da relação sexual no sentido de Lacan, mas que simulam essa relação. Elas não substituem o real, mas simulam o real, o que de alguma forma qualifica nossa espécie.

A disjunção entre as pulsões e o Outro é a não-relação sexual como tal. Isso afirma que a pulsão é programada, enquanto a relação sexual não o é. De outro modo, essa disjunção é coerente com o fato de essa espécie falar, isto é, a linguagem se estabelece nessa própria hiância. Isso explica por que a língua que falamos é instável, está sempre em evolução e é tecida de mal-entendidos; ela nunca se adere ao fato sexual, jamais se adere ao fato da não-relação sexual. Certamente esta é a diferença com as bactérias que se comunicam de maneira impecável, mas que mantêm a sua comunicação no nível do sinal, da informação.

Ora, é por isso que o homem neuronal nos fascina, o homem-bactéria, o homem considerado como uma colônia de bactérias em que as diferentes partes enviam umas às outras sinais, informações,. Isso funciona muito bem, entende-se. Assim, o essencial no homem neuronal é que ele seja considerado sozinho, sozinho como bactéria múltipla.

Será que o homem pulsional é autístico? Até onde podemos levar a perspectiva que adoto para o autismo do sintoma e o auto-erotismo da pulsão? É neste ponto que devemos constatar como isso se engancha no Outro. Mesmo que não haja pulsão genital, devemos supor um gozo que não é auto-erótico uma vez que nele incide o que acontece no campo do Outro. Não podemos nos contentar com a disjunção total porque o que acontece no campo do Outro incide sobre nossas convicções de gozo pulsional. Dito de outro modo, não podemos contentar-nos com um esquema de pura disjunção entre os dois campos; é necessária uma interseção.

Essa é a interseção descrita por Lacan ao situar o objeto a nessa área. Quando falamos do desejo, da pulsão, nós o fazemos enganchando-os ao objeto perdido, ou seja, não podemos usar os conceitos sem, de uma forma ou de outra, fazer deslizar o objeto perdido. O objeto perdido deve ser buscado no Outro. Eis a dupla face do objeto a, seu caráter janusiano[3]. O objeto a é ao mesmo tempo o que a pulsão necessita em sua condição auto-erótica e também o que se deve buscar no Outro.

Se consideramos a criança pequena começando a falar, de fato são as palavras do Outro que ela capta e distorce à sua maneira; em seguida, lhe será dito que tal coisa não se diz, que tal coisa não se faz, advindo então a regularidade. Para explicar o desenvolvimento neuronal, as neurociências são obrigadas a estabelecer uma função para o olhar do Outro, pois não é a mesma coisa receber a linguagem de uma máquina ou de um ser humano que olha. É preciso que haja um certo “fazer-se ver” do sujeito para que isso funcione.

O que isso quer dizer? Que há uma parte do gozo do Um, o gozo autístico, que está agarrado no Outro e é capturado pela língua e pela cultura, tornando-se em razão disso manipulável. Por exemplo, pela publicidade, que de fato é uma arte de fazer desejar. Hoje em dia propõe-se o consumo como saída do impasse, ou mesmo um certo número de engrenagens para fazer gozar, modos-de-gozar que podem ser francamente bizarros, mas nem por isso menos sociais.

Do lado do Outro, há como mandíbulas que captam uma parte do gozo autístico; é a significação da castração. A verdade da castração é que precisamos passar pelo Outro para gozar e deixar de gozar com o Outro.

É aqui que o Outro lhes indica os modos de formar um par. Por exemplo, o casamento monogâmico; amanhã, quem sabe, ele indicará que talvez seja possível estender o conceito de casamento até o casamento homossexual, o que apenas o revelará em seu semblante, como uma montagem de semblantes. Podemos dizer que isso será bizarro, porém não há nada mais bizarro do que a norma. O espírito das Luzes foi precisamente o de aperceber-se do semblante da norma, e de que bizarra era a norma da sua própria cultura.

O que é o objeto a? É a parte do gozo, o mais-de-gozar que está enganchado nos artifícios sociais, portanto na língua. São artifícios por vezes muito resistentes, mas que também podem conhecer o desgaste. Quando o semblante social não basta, quando os sintomas como modos de gozar oferecidos pela cultura não bastam, então, em seus interstícios, há lugar para os sintomas individuais. Estes, porém, não têm uma essência diferente da essência dos sintomas sociais. Em ambos os casos, os sintomas são aparelhos para envolver e situar o mais-de-gozar, isto é, o sintoma é o que aparelha o mais-de-gozar.

Uma pulsão sempre ativa

Gostaria agora de esclarecer o que me parece não ter sido visto até hoje na fórmula da pulsão proposta por Lacan a partir do “fazer-se”. Ele decifrou a pulsão em seu O Seminário, livro 11 em termos de “fazer-se ver” para a pulsão escópica, “fazer-se ouvir”, “fazer-se sugar ou comer” etc. A que responde essa fórmula por vezes repetida, mas não explicada e que, aliás, não foi bastante desenvolvida por Lacan?

Tal como descritas por Freud, as pulsões respondem a uma lógica ou a uma gramática: atividade/passividade, ver/ser visto, espancar/ser espancado. Freud situa, ordena, classifica as pulsões conforme uma lógica de tipo a–a’, simétrico, em espelho. Ele as estruturou a partir de uma relação de inversão escópica. Em outras palavras, foi uma gramática em espelho que o levou a pensar que sadismo e masoquismo, assim como voyeurismo e exibicionismo, eram simétricos e inversos.

Lacan procurou corrigi-lo para mostrar que o campo pulsional responde a uma lógica inteiramente diferente da lógica do espelho. Em vez da inversão em espelho, ele postulou o movimento circular da pulsão. Desenhado por Lacan em O Seminário, livro 11, O movimento circular da pulsão responde à noção de que o corpo próprio está no início e no fim do circuito pulsional. As zonas erógenas do corpo próprio constituem a fonte da pulsão, sendo o corpo próprio o lugar onde se consuma a satisfação, lugar do gozo fundamental, auto-erótico da pulsão.

O que, porém, muda com o “fazer-se” introduzido por Lacan, e com o circuito propriamente circular? A pulsão é apresentada como sendo sempre ativa e, contrariamente a Freud, sua forma passiva é ilusória. Eis aí o verdadeiro valor do “fazer-se”. Fazer-se espancar quer dizer que a verdadeira atividade é a minha, e que eu instrumentalizo o espancar do outro. Tal é a posição do masoquismo fundamental. Dito de outro modo, Lacan enfatiza que a fase passiva da pulsão de fato é sempre a continuação de sua fase ativa: “Recebo golpes porque eu quero”, ou como formula Clausewitz, “a passividade é a continuação da atividade por outros meios”.

Na dissimetria da pulsão operada por Lacan, o decisivo é o fato de que o Outro em questão não é meu duplo, mas sim o Outro como tal. Parece-me que isso é o que há de inacreditável no que Lacan diz a esse respeito: o sujeito alcança a dimensão do Outro no movimento circular da pulsão.

Não sei se vocês captam a grandiosidade da coisa, pois trata-se verdadeiramente de estabelecer, fundar o laço, a interseção entre o campo pulsional e o campo do Outro. Portanto, a contribuição essencial de O Seminário, livro 11 é mostrar que não é no nível do espelho que se alcança o Outro, mas sim no próprio nível da pulsão, ainda que não haja pulsão genital.

Lacan fala da pulsão escópica na terceira parte do capítulo XV desse Seminário, para estendê-la às outras pulsões. Assim considerada, a pulsão é um movimento de apelo a algo que está no Outro, o que Lacan chamou de objeto a. Deu-lhe tal nome por ter reduzido a libido à função de objeto perdido. A pulsão busca algo no Outro e o reconduz ao campo do sujeito ou, ao menos, ao campo que, no final desse percurso, torna-se do sujeito. A pulsão busca o objeto no Outro porque este objeto dele foi separado.

Lacan o demonstra a partir do seio que não pertence ao Outro materno como tal. É o seio do desmame que pertencia ao corpo próprio do bebê que será retomado como seu bem. Para Lacan, o seio ou as fezes não constituem o objeto a. São apenas seus representantes. Não se deve acreditar que, quando se põe as mãos na merda, se está de fato pondo as mãos na própria matéria do objeto a. Absolutamente. A merda também é um semblante. Isso significa dizer que a satisfação de que se trata está no fechamento da pulsão.

Qual é o exemplo de pulsão oral dado por Freud e enfatizado por Lacan? Não é a boca que baba, mas a boca que beija a si própria. É sobretudo a contração muscular da boca, uma auto-sucção. Contudo, para realizar o beijar-se, é preciso que a boca passe por um objeto cuja natureza seja indiferente. Eis por que há na pulsão oral tanto o fumar quanto o comer. A pulsão oral não é o comestível, mas sim o objeto que permite à boca gozar de si mesma, ou seja, para esse auto-gozo, é preciso um hetero-objeto. Dito de outro modo, o objeto oral é apenas o meio de se obter o efeito de auto-sucção, o paradoxo fundamental da pulsão. Se o reconstituo exatamente é por natureza um circuito auto-erótico que só se fecha através do objeto e do Outro. Vale dizer, dependendo da face, auto-erotismo ou heteroerotismo.

Nesse sentido, o que é o objeto propriamente dito? O objeto propriamente dito, o objeto a, é um oco, um vazio, somente o necessário para que o anel se feche. Eis por que Lacan recorreu à topologia para apreender o valor estruturante do objeto. O objeto a não é uma substância, mas sim um vazio topológico, podendo ser representado, encarnado, por substâncias e por objetos. Quando materializado, porém, ele não passa de semblante em relação ao que é o objeto a propriamente dito.

Em outras palavras, o objeto real não é a merda. E quando Lacan diz que “o analista é semblante de objeto”, pois bem, nesse sentido a merda também é semblante de objeto a. O analista representa o objeto a e, a esse título, é um semblante tal como toda representação material do objeto a. O bebê quer o seio, dão-lhe a chupeta. Dá no mesmo. Mais tarde, ele preferirá a chupeta. No nível da pulsão ao menos, no nível de que se trata, o nível da satisfação auto-erótica da pulsão, o seio e a chupeta são da mesma ordem.

Portanto, para tornar mais clara a compreensão, distingo o real do objeto a, que é o vazio topológico, do semblante do objeto a, os equivalentes, as materializações dessa função topológica que se apresentam. Aliás, pode-se dizer que todas as pulsões são mitos e que somente o gozo neuronal é real. Neste sentido, a heroína ou a sublimação são apenas meios do gozo neuronal. Quando se leva a sério o real, todos são semblantes em relação ao real. Todavia, mesmo no nível neuronal, isso faz diferença conforme seja dito por uma máquina ou, como se expressam os americanos, por um ser humano atento.

Resumo. Nessa perspectiva, é a própria pulsão que leva ao campo do Outro, porque é lá que ela encontra os semblantes necessários à manutenção de seu auto-erotismo. O campo do Outro se estende ao campo da cultura, como espaço onde se inventam os semblantes, os modos-de-gozar, enfim, os modos de satisfazer a pulsão através dos semblantes. Como indiquei, esses modos são móveis, e isto introduz um certo relativismo. No nível de um sujeito, eles são marcados por uma certa inércia. Eis por que admitimos inscrever o sintoma de um sujeito no registro do real. Social ou “individual”, o sintoma é um recurso para saber o que fazer com o outro sexo, já que não há fórmula programada da relação entre os sexos.

A pulsão, fundamento da relação com o outro

Enfatizei que o sintoma é constituído de duas partes: seu núcleo de gozo, que dizemos pulsional e que mergulha suas raízes no corpo próprio, e seu envelope formal, por meio do qual ele depende do campo do Outro, que abarca a dimensão dita de civilização. Logo corrigi este esboço uma vez que a pulsão só conclui seu arco de gozo passando pelo Outro, já que é no Outro que reside o que aproximamos com a expressão de objeto perdido. É preciso que a pulsão gire em torno desse objeto para fechar seu percurso, a castração sendo a encenação dessa necessidade em que o objeto perdido aparece como o objeto que pode ser capturado.

Pensemos, por exemplo, na corrida de bigas do circo romano e na baliza que era necessário atingir para poder retornar. O que materializa essa baliza tem pouca importância. Indiferença do objeto da pulsão! Para que esse percurso da pulsão, de certa forma auto-erótico, se realize, é preciso a intervenção de um objeto que está no campo do Outro. Dito de outra forma, não há o Um disjunto do Outro.

Esse esquema implica uma interseção. Conhecemos, de forma evidente, essa interseção no nível do significante em que o Um é o sujeito, e em que aprendemos a repetir, com Lacan, que o significante é aquele do Outro, reconhecido como o lugar dos códigos ou o tesouro dos significantes. É a interseção significante, a nós enfaticamente apresentada no famoso grafo de Lacan , o que ficou gravado em nossas mentes.

Aliás, o Outro em questão não é apenas o do significante, mas também o do significado. Dado que este esquema indica que o Outro decide quanto à verdade da mensagem, por sua pontuação, ele também decide quanto ao significado. Eis por que tal interseção no nível do significante apresentou-se inicialmente no ensino de Lacan como comunicação.

A função clínica aqui evidenciada é a que Lacan chamou de “o desejo”, como vetor que parte do Outro. A fórmula do desejo é uma encarnação clínica da interseção entre o Um e o Outro. A segunda interseção, a libidinal, no nível do gozo, escapa mais ainda.

Anunciamos a interseção significante a partir do esquema lacaniano da comunicação, porém a interseção no nível do gozo é mais secreta ainda. O próprio Lacan opôs desejo e gozo, afirmando: “o desejo é do Outro, mas o gozo é da Coisa”, como se de fato o gozo permanecesse do lado do Um e se baseasse na evidência de que o lugar do gozo é o corpo próprio.

Centro o foco sobre a interseção do Um e do Outro no nível do gozo. Em que sentido o gozo é também do Outro?

Segundo Freud, a libido circula, presa no que podemos chamar de uma comunicação. A libido, essa invenção conceitual de Freud, transvasa. Ela tem um aparelho freudiano, ela é aparelhada com vasos comunicantes. Particularmente, a libido freudiana é transfundida de seu lugar próprio, que seria o narcisismo individual, rumo aos objetos do mundo que se encontram então investidos: objetos imaginários… Isso faz parte de nosso vocabulário e retórica mais natural e próxima da experiência: investimento de tal objeto, desinvestimento, há aí toda uma rede de comunicação libidinal.

O fenômeno de enamoramento descrito por Freud é prenhe de conseqüências, isto é, o momento em que se constitui o casal libidinal, ao menos do lado daquele que se apaixona. O “apaixonar-se” evidencia o laço estabelecido com o Outro. Ainda que ele esteja presente apenas de um lado, de algum modo ele constitui o nascimento do casal. Botticelli pintou o nascimento de Vênus saindo sozinha das ondas. Freud, por sua vez, pintou o espectador que se enamora no estado amoroso. Ele traduziu o surgimento do amor de um por outro em termos de empobrecimento imediato da libido narcísica. A libido se transfunde rumo ao objeto, e o sujeito sente-se como um pobre rapaz. Aliás, esta parece ser a posição do próprio Freud maravilhado por sua Martha.

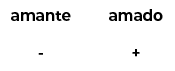

É de algum modo a fórmula nativa do casal do ponto de vista da libido, e do ponto de vista do amante, que logo, logo se vê marcado com um menos – ele se ama menos – e do amado, que, ao contrário, se vê marcado por um mais.

Lacan desenvolveu essa fórmula como dialética do desejo. A posição desejante é fundamentalmente aquela própria à mulher, já que ela é marcada com o menos, que ela não tem, enquanto, para surpresa geral, é o homem o desejável. Nessa perspectiva, a mulher como tal é a pobre. Do mesmo modo, isso relaciona a posição passiva ao masculino, uma vez que aqui a posição feminina é ativa. Ela busca quem tem, e daí, como indicamos, a afinidade entre feminilidade e pobreza.

Já pude enfatizar a referência de Lacan ao livro de Léon Bloy La femme pauvre. A posição de ser pobre fundamentalmente é a posição do escravo, que aliás tem sido atribuída com freqüência, no transcurso da história, à mulher.